Спорные страницы

Некое застолье - праздник для окружающих.

Атеросклероз - страшная, разрушительная штука.

Когда говорил с Тарковским об Ахматовой, он всегда плакал.

Половодье слов и чувств захлестывало его и до моих ушей долетал лишь слабый лепет: "Живое солнце... Она была... она могла... она сказала..."

Когда до меня наконец дошло, какого накала молнии полосуют в этот момент его ум, сердце, душу, то навсегда задушил эти расспросы.

Другой собеседник - С.В.Шервинский - указывал, что для Ахматовой время было как бы прозрачным и она могла с большой уверенностью

говорить о будущем - в частности, о памятнике себе, - чем повергала собеседников в ступор умственной тьмы, ложных запретов скромности и т.п.

Ахматова и Бродский - последние пять лет ее жизни.

Ниже - пятая главка; как летящая рыбка в Таиланде - женское любящее перо - о ее последних десяти годах.

Согласитесь, замечательно: "В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю".

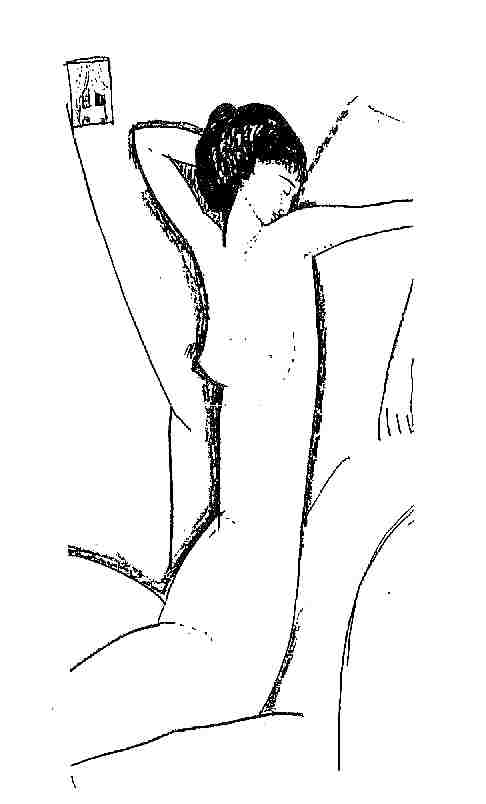

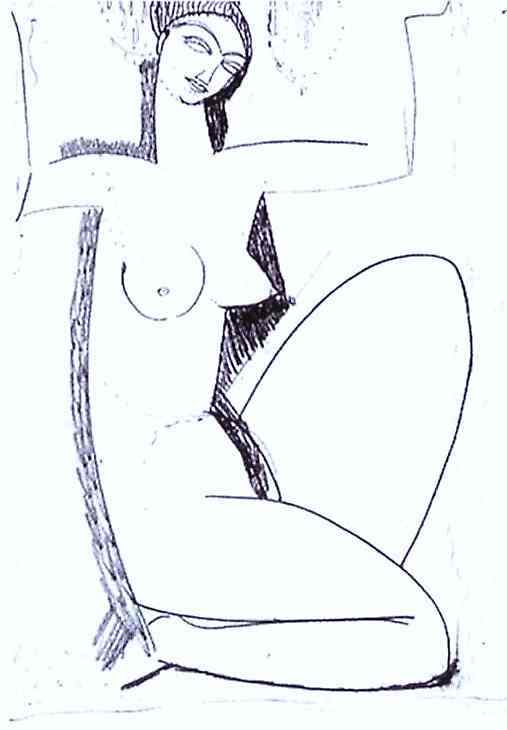

Несколько рисунков Ахматовой - как подать? Пришлось засунуть их в имеющиеся тексты. Все - ниже.

Аманда Хейт

Анна Ахматова

Поэтическое странствие

Глава пятая1956-1966

Все равно было бы странно писать

об Ахматовой обычную статью...

Л.Никулин, 19611

Последние десять лет жизни Ахматовой совсем не походили на все предыдущие годы. Вернулся наконец из заключения ее сын, сама она получила возможность печататься и даже участвовать в почетных церемониях, устраиваемых в ее честь за границей, но теперь ей уже приходилось превозмогать болезни и старческую немощь, чтобы завершить все то, что ей казалось важным успеть завершить при жизни.

Ее поэтический дар в это последнее десятилетие отнюдь не иссяк, но бил и пульсировал до самой смерти с неиссякаемой силой. Вынужденная постоянно заниматься изнуряющей ее переводческой работой, она все это время не прекращала писать и собственные стихи. В этот период созданы многие из лучших ее стихотворений: некоторые из них посвящены событиям прожитой жизни и людям, с которыми она была знакома, другие представляют собой размышления о вечных вопросах жизни и смерти. Несколько лет она еще дополняла и шлифовала "Поэму без героя". И до конца своих дней писала стихи о любви.

В шестьдесят семь лет, царственная и величавая, Ахматова казалась человеком, легко несущим бремя судьбы, и счастливой тем, что наконец-то дожила до такого дня, когда стала любима, если не всеми, то по крайней мере многими людьми, не только как поэт, но и как человек. И все же творческий импульс большинства ее поздних произведений рождался в тех особых отношениях с людьми, которые она всегда умела устанавливать и в которых черпала силу в трудные минуты: над этими отношениями время было не властно, и определялись они не столько частотой встреч и продолжительностью знакомства, сколько своей глубиной.

Летом 1956 года, когда она гостила у Ардовых после освобождения Льва Гумилева, ей позвонил Исайя Берлин, находящийся в Москве, и попросил ее о встрече. Ахматова отказала, испугавшись, что это может обернуться новым арестом сына. Их телефонный разговор и невозможность повидаться всколыхнули воспоминания об их знакомстве в 1946 году. Теперь единственной формой их общения могла быть "невстреча". В прекрасном цикле "Шиповник цветет", посвященном Исайе Берлину, эта "несостоявшаяся встреча", которая "еще рыдает за углом", будто придала Ахматовой силы вынести все, что бы ни уготовила ей судьба:Я шла, как в глубине морской..."Шиповник цветет" включает тринадцать стихотворений 1946, 1957 и 1963 годов и заключительное четверостишие, написанное в Риме в 1964 году, где Ахматова сопоставляет свой нынешний бурный век с временами римского императора Веспасиана:

Шиповник так благоухал,

Что даже превратился в слово,

И встретить я была готова

Моей судьбы девятый вал.

(I.229)И это станет для людейПриведенные строчки еще раз показывают, сколь твердо Ахматова верила в то, что встреча с Берлином из события личной жизни превратилась в достояние истории. Как ни парадоксально, но эта встреча, принесшая впоследствии ей столько неприятностей и вместе с тем дававшая силы справиться с ними, в то же время казалась Ахматовой проявлением исключительности ее судьбы и способности преодолевать ее превратности.

Как времена Веспасиана,

А было это - только рана

И муки облачко над ней.

(I.232)

Хотя многие стихотворения цикла были написаны после 1946 года, Ахматова дала всему циклу подзаголовок "Из сожженной тетради"191. И как ее встречи жили своей сверхъестественной жизнью, так и стихи в тетради словно наделены настоящей жизнью, и она разговаривает с ними, как с друзьями:Как ты молила, как ты жить хотела,В этом цикле яснее, чем где бы то ни было, раскрывается тот род духовных отношений, который был поддержкой для Ахматовой всю ее жизнь. Ибо это стихи не о некоем конкретном человеке, а о нетленности встреч с ним, что, как это ни парадоксально, делает ненужным их повторения. Ахматова словно сумела добыть из повседневности какой-то живительный эликсир, без которого сама повседневная жизнь была бы невыносима. Участники же этих встреч могли и не ведать, чем станут для Ахматовой их краткие встречи. Стихотворения названного цикла составляют часть более обширной группы, куда входят и стихи из "Белой стаи", посвященные Анрепу, и стихотворение, написанное в память о встрече с Чапским в Ташкенте, и любовная лирика последних лет жизни, в особенности "Полночные стихи", созданные уже в предчувствии скорой смерти. Они принадлежат описанному в "Поэме без героя" миру, в котором, невзирая на изгнание и смерть, ее не разлучить с Ленинградом и который противопоставлен миру обыденности.

Как ты боялась едкого огня!

Но вдруг твое затрепетало тело,

А голос, улетая, клял меня.

И сразу же зашелестели сосны

И отразились в недрах лунных вод.

А вкруг костра священнейшие весны

Уже вели надгробный хоровод.

(I.227)

В стихотворении, где идет речь о "невстрече", Ахматова пытается словами выразить то, что выразить невозможно, поскольку речь идет о том, чего не было и что, как в мандельштамовском мире безымянных предметов, не имеет названия:Таинственной невстречиИменно то, что их встреча обернулась "невстречей", и то, что суть была не в этом, и явилось еще одним подтверждением ее победы над судьбой.

Пустынны торжества,

Несказанные речи,

Безмолвные слова.

Нескрещенные взгляды

Не знают, где им лечь.

И только слезы рады,

Что можно долго течь.

Шиповник Подмосковья,

Увы! при чем-то тут...

И это все любовью

Бессмертной назовут.

(I.228)

В этом мире, противопоставленном повседневности, важную роль опять начинает играть сон. Ведь там могут происходить встречи, не состоявшиеся наяву:Черную и прочную разлукуСны, кроме того, могут предсказывать судьбу. В 1916 году, ожидая "суженого", Ахматова описывала предвестие его прихода: "Все обещало мне его: / Край неба тусклый и червонный, / И милый сон под Рождество, / И Пасхи ветер многозвенный..." (I.91) Теперь она пишет:

Я несу с тобою наравне.

Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку,

Обещай опять прийти во сне.

Мне с тобою как горе с горою...

Мне с тобой на свете встречи нет.

Только б ты полночною порою

Через звезды мне прислал привет.

(I.228)Был вещим этот сон или не вещим...Даже реальность приобретает черты сновидения:

Марс воссиял среди небесных звезд,

Он алым стал, искрящимся, зловещим, -

А мне в ту ночь приснился твой приезд.

Он был во всем... И в баховской Чаконе,

И в розах, что напрасно расцвели,

И в деревенском колокольном звоне

Над чернотой распаханной земли.

(I.229)Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,Встреча 1946 года, ставшая "всех бед... предтечей", произошла вопреки всему, что делало ее невозможной. Ибо отношения подобного рода существуют вопреки, а не благодаря привычному ходу жизни, а в конце концов и вопреки самой смерти. И строятся они исключительно на способности подняться над так называемой действительностью и познать невозможное в кругу таких же "душ у предела света" (I.228). Резким контрастом встает повседневное:

Где, может быть, я умерла,

Где странное что-то в вечерней истоме

Хранят для себя зеркала.

(I.231)Мы встретились с тобой в невероятный год,И все же Ахматова остается честной до конца. Она знает, что никто, даже ее гость, не может ей помочь преодолеть повседневность. Только сама она может это пережить. "И время прочь, и пространство прочь... / Ho и ты мне не можешь помочь" (I.227), - пишет она. Но и быть такой, какой ее вообразил себе посетитель, она не согласна: "Ты выдумал меня. Такой на свете нет, / Такой на свете быть не может" (1.230). Указание на священный характер такого рода встречи можно найти и в стихотворении, посвященном Чапскому в 1959 году. Их встреча словно имеет свое независимое вечное существование и может возвращаться во сне. Она тоже происходит во тьме и, подобно той "невстрече", становится "встречей-разлукой". Поэт и его спутник, идущие по ночному Ташкенту, движутся как бы в другом измерении (I.245).

Когда уже иссякли мира силы,

Все было в трауре, все никло от невзгод,

И были свежи лишь могилы.

Без фонарей как смоль был черен невский вал,

Глухая ночь вокруг стеной стояла...

Так вот когда тебя мой голос вызывал!

Что делала - сама еще не понимала.

(I.230)

2

Ахматова с некоторой иронической отстраненностью наблюдала за своей реабилитацией в советской критике, медленно, но верно возводившей ее в ранг официально признанного поэта. Хотя Сталин умер в 1953 году, лишь после выступления Хрущева на XX съезде партии в 1956 году стали происходить реальные перемены. Имя Ахматовой несколько раз появлялось в печати уже не в отрицательном, хотя еще и не хвалебном контексте, и ее книга переводов из корейской поэзии, опубликованная в 1956 году192, была встречена благосклонно, правда, в одной рецензии, как она заметила, не было названо имя переводчика.

В том же году стихотворения Ахматовой были помещены в двух "оттепельных" альманахах - "Литературная Москва" и "День поэзии"193, и разгорелись споры о значении ее творчества. Стихотворение "Есть три эпохи у воспоминаний", опубликованное в "Дне поэзии", не тронуло сердце критика В. Огнева. "Сколько здесь слабодушного, холодного, опустошительного неверия в Жизнь, в ее созидающую силу!" - писал он194.

В рецензии на "Литературную Москву" Е.С.Серебровская противопоставляет эмигрировавшую Цветаеву Ахматовой, которая "ощутила глубокую связь своей судьбы с судьбой родины. Вот почему в 1942 году, в минуты самые тяжелые для нашей страны, она могла написать: "<...> Но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово..." "Моя земля", - писала Ахматова, и в этом была ее сила. И не какие-то суфлеры, а собственная гражданская гордость учила ее, как отвечать бесцеремонным буржуазным гостям, приехавшим в Ленинград в поисках газетных сенсаций вскоре после постановления ЦК партии о "Звезде" и "Ленинграде"195. Патриотизм - что это такое? Для одних - всего лишь слово иноязычного происхождения, для других - основа всей их жизни, их главное чувство, от которого так или иначе зависят все остальные"196.

Именно благодаря своему патриотизму и верности отечеству Ахматова снискала уважение к себе многих людей, вовсе не любивших ее творчество или по крайней мере считавших ее чуждой по духу той литературе, какую они надеялись создать.

В мае 1957 года имя Ахматовой вновь возникло в связи с Цветаевой на III пленуме правления Союза писателей. А. Дымшиц, озабоченный раздутой славой некоторых поэтов, стремился закрепить их на отведенных исторических местах в русской литературе - Цветаеву, по его мнению, и так уже слишком возвысили. "Что же тогда делать с Ахматовой? - недоумевал он. - Ведь по сравнению с Цветаевой она неизмеримо выше. Цветаева - явление крошечное"197.

В 1958 году вышел в свет первый после смерти Сталина сборник стихотворений Ахматовой. "Стихотворения"198 - тоненькая книжка, включающая и некоторые переводы, - были изданы тиражом 25 тысяч. В короткой рецензии на эту книгу, помещенной в "Литературной газете", Л.Озеров явно опирается на более обширный, нежели представленный в сборнике, поэтический материал, хотя И старается подбирать такие примеры, которые и на взгляд самого строгого советского критика были бы безупречны. Он обращает внимание на тот факт, что в своем творчестве за последние пятнадцать лет, особенно в любовной лирике, Ахматова вела "разговор с современником". Ее стихи, по словам рецензента, это "<...> лирика преодоления одиночества, исповедь дочери века, понявшей, что путь одиночества и изоляции ведет художника к тяжелой драме". Ахматова, настаивал он, никогда не изменяла своей поэтике и интонации, но, как все истинные творцы, все время двигалась вперед по своему пути. "Можно говорить о сложности и напряженности ее большого творческого пути, - писал Озеров. - Но не замечать того, что это путь, - нельзя. По мере своих сил поэтесса стремилась найти путь к новому читателю. Это путь к современности, а не прочь от нее"199.

Стихи Ахматовой стали вновь печататься в газетах и журналах: четыре - в 1956 году, двадцать одно - в 1957, восемнадцать - в 1960, восемь - в 1962, двенадцать - в 1963, двадцать четыре - в 1964, семь - в 1965, хотя и не было еще полной ясности относительно ее официального статуса200. Через три года после появления сборника 1958 года в "Библиотеке советской поэзии" тиражом 50 тысяч вышло гораздо более полное собрание произведений Ахматовой "Стихотворения. 1909 - 1960", редактором и автором послесловия которого был А. Сурков201.

В отличие от Озерова, пытавшегося лишь осторожно убедить читателя в том, что более углубленное понимание творчества Ахматовой отвечает духу того времени, Сурков создал то, что можно было бы назвать универсальным рецептом реабилитации, наложив на жизнь и творчество поэта некую каноническую схему (подобно тому, как в ранние века христианства писались жития святых), которая, на его взгляд, должна была способствовать скорейшему признанию Ахматовой советским поэтом. Сурков обратил внимание на то, как непросто было Ахматовой принять революцию, которая, по его словам, не нашла отражения в ее творчестве. От эмиграции ее уберегло чувство патриотизма (он приводит в подтверждение строчки "Мне голос был"202). Неожиданно, продолжает Сурков, стихи Ахматовой зазвучали в унисон с послеоктябрьскими настроениями. После десятилетий невзгод и страданий Ахматова в войну начинает смотреть на мир новыми глазами (автор цитирует "Мужество"). Любовь к родине, уберегшая ее от соблазна эмиграции, теперь привела ее в ряды советских поэтов. Военные стихи Ахматовой" пусть порой в них говорит материнское горе, проникнуты гневом и верой в неизбежную победу, а не безнадежностью и отчаянием.

О событиях 1946 года Сурков упоминает лишь вскользь и довольно неуклюже: "В первый послевоенный год в стихах некоторых советских поэтов появились упадочнические нотки усталости и уныния. Коснулось это и Ахматовой. В ряде ее стихов зазвучало то, что казалось навсегда преодоленным. В 1946 году эта тенденция подверглась строгому общественному осуждению". Но такое положение, продолжает Сурков, вскоре изменилось, и в печати стали появляться стихи Ахматовой, созвучные военным стихам (он цитирует "Песню мира"). Последнее утверждение критика прозвучало горькой насмешкой для тех, кто знал обстоятельства написания всего цикла203: "Стихами, написанными за последние пятнадцать лет, Анна Ахматова заняла свое, особое, не купленное ценой каких-либо моральных или творческих компромиссов место в современной советской поэзии"204.

Хотя далеко не все стихи Ахматовой представлялись пригодными для немедленной публикации, в последние годы жизни никто не чинил ей преград на пути к читателю. Конечно, твердолобые сталинские критики вовсе не собирались признавать ее поэзию, но в литературном мире уже сплотилось прочное ядро ее поклонников, прилагавших все усилия, чтобы устранить любые препятствия, мешающие знакомству со все большим числом ее стихов, созданных за многие годы и пока существующих только в списках. Ее молчание отказ идти на компромисс, если только речь не шла о человеческой жизни, достоинство, с которым она сносила гонения, верность своей стране, вопреки всем испытаниям, и прежде всего то, что ее поэзия выжила и продолжала восхищать уже новое поколение читателей, - все это делало невозможным не замечать поэта. "Критика не раз заживо хоронила ее, - писал в "Дне поэзии 1966" Н. Рыленков, - как явление, давно отошедшее в прошлое, а она вдруг представала перед новыми поколениями как их современница"205.

А.Павловский, анализируя литературную полемику 20-х годов, писал в своей монографии о поэте, вышедшей в 1966 году: "...любовная элегия Ахматовой, сыгранная на засурдиненных скрипках, должна бы, по всем законам логики, затеряться и бесследно исчезнуть... Но этого не произошло"206.

"Я теперь успокоилась, - сказала Ахматова Надежде Мандельштам в 60-х годах. - Ведь мы узнали, до чего живучи стихи"207.

3

Зимой 1958 года, находясь после очередного сердечного приступа в санатории Академии наук в Болшеве, Ахматова начала писать воспоминания о Модильяни. Кроме того, она была очень озадачена хлопотами об издании книги своего сына об этногенезе Центральной Азии.

Поначалу после возвращения сына ее переполняло только ощущение счастья и облегчения. Однако очень скоро радость встречи стала омрачаться трудностями совместного существования. Лев Гумилев, которому сейчас было уже под пятьдесят, провел четырнадцать лет своей жизни в лагерях и тюрьмах только лишь потому, что был сыном своих родителей - Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Они с матерью были во многом очень схожи, что не способствовало мирному сосуществованию. Вырвавшись наконец на свободу, он жаждал жить своим умом. Мать, глубоко обиженная сыновней непочтительностью, тоже с не меньшим упрямством настаивала на своем. Начались частые и очень тяжелые ссоры. После одной из таких сцен у Ахматовой случился сердечный приступ. В конце концов Лев Гумилев переехал на другую квартиру. Они перестали встречаться. Ахматова, однако, очень гордилась своим сыном и превозносила его как ученого.

Потерю сына отчасти возмещало ей общение с молодежью. Ахматову крайне интересовало новое поколение. Она заметила, что повсюду появлялись молодые люди, наделенные качествами, которые редко можно было встретить в поколении их родителей. В Москве на шумной квартире Ардовых она с удовольствием участвовала в "пирушках" молодых: Алексея Баталова, Михаила и Бориса Ардовых и их друзей. Она часто приговаривала, что, мол, водка полезна сердечникам - расширяет сосуды. В Ленинграде ей приходилось жить по-прежнему в одной квартире с Пуниными, а в 1961 году они все переехали в дом на улице Ленина. Ахматова была очень привязана к своей воспитаннице Анне Каминской, которая пошла по стопам дедушки и матери - готовилась стать искусствоведом. Позднее Ахматова очень симпатизировала Аниному мужу Льву Зыкову и его брату Владимиру. Анины рисунки висели над ее кроватью.

В Ленинграде Ахматова особенно сдружилась с тремя молодыми поэтами: Анатолием Найманом, Иосифом Бродским и Дмитрием Бобышевым. Теперь, в это не столь суровое время, одни приходили к Ахматовой на поклон со своими стихами, и она выслушивала их и сама читала им свои стихи, другие приходили за советом или расспросить ее о тех, с кем она общалась в начале века, о тех, кто погиб на войне или в лагерях, то есть о людях, живую связь с которыми она собою являла208. И со всего Советского Союза шел поток писем с благодарностью за ее стихи, с благодарностью вообще за ее существование, с признаниями в том, что значила она для них в жизни. Для многих Ахматова и Пастернак были ярким примером того, что и в "Настоящем Двадцатом Веке" можно не потерять достоинства.

В эти годы у Ахматовой наконец-таки появился собственный дом, по крайней мере на лето. В писательском поселке в Комарове среди сосновой рощи была построена для нее небольшая дача, куда она переезжала, как только позволяла погода. В "будке", как она прозвала этот дом, ее опекали Лев Арене с женой. Аренс, брат первой жены Николая Пунина, великолепный старик с длинной седой бородой, с раннего лета ежедневно отправлялся на велосипеде купаться в холодном Щучьем озере, расположенном неподалеку.

Именно в Комарове принимала она обычно гостей из-за границы, и там же летом 1962 года на даче профессора Алексеева она встретилась с американским поэтом Робертом Фростом. Ф. Д. Рив209 так описал встречу двух пожилых поэтов.

"Прибыла Ахматова. Она появилась в темном платье, на плечи накинута бледно-сиреневая шаль, царственная и величественная, с седыми волосами и глубоким взглядом. Они с Фростом учтиво поздоровались. За столом Алексеев поднял тост за Фроста, а затем за Фроста и Ахматову вместе, говоря, что их встреча - крупное событие в литературе нашего времени... Мы сидели за столом в залитой солнцем гостиной, разговор с американских и английских писателей перекинулся на греческих и латинских классиков - темы, которыми и Ахматова, и Фрост, и Алексеев одинаково хорошо владели. Ахматова, Фрост и Алексеев, который был лет на двадцать моложе двух других собеседников, интеллектуально принадлежали к одному поколению. Ахматова и Фрост были признаны как поэты перед первой мировой войной. Восхождение их было долгим и неповторимым, и каждый из них пришел своим путем к одной вершине: они были ведущими поэтами своей страны, всей ее национальной литературной культуры и традиции..."

Ахматова прочла стихотворение "О своем я уже не заплачу", где говорится, как тяжело ей было видеть неудачи окружающих. "А затем, - продолжает Рив, - своим мягким, но волнующим и выразительным голосом она прочла стихотворение о "четырех сильных, страстных женщинах из мировой истории, свою страсть подчинивших служению своему народу, в который верили безгранично..."210 Ахматовское чтение тронуло всех нас. Все были настолько поражены прямотой стихотворения и жизненной силой и глубиной, понимания, в нем явленных, что некоторое время сидели молча, неподвижно. Плотная материя стиха, словно тень, накрыла комнату. Фросту запомнилось все это, запомнился и образ Ахматовой, ибо впоследствии он вспоминал, как величественна была она, но какой печальной казалась"211.

Связи с западным миром теперь заметно упростились, и через многих друзей и членов Союза писателей до Ахматовой доходило большинство из того, что писалось о ней за границей. Некоторые из этих публикаций доставили ей немало неприятных минут в конце ее жизни. Из-за того, что с 1925 года Ахматова более или менее постоянно была в немилости у властей, ее позднейшее творчество не стало предметом глубоких исследований у нее на родине. Да и биографических материалов о ней и Гумилеве в печати не появлялось. Зато некоторые ее заграничные знакомые, воспользовавшись практически полным отсутствием публикаций об обоих поэтах в Советском Союзе и разделяя характерное для эмигрантов убеждение, что Ахматова "одна из них", задумали писать мемуары. Хотя Ахматова не верила, что кто-нибудь может серьезно воспринимать первый из подобных опусов, крайне недостоверное повествование Георгия Иванова "Петербургские зимы"212, она понимала, что если не опровергнуть этого сейчас, то ее творчество и творчество ее первого мужа будет, всего вероятнее, восприниматься в свете этих искаженных "фактов". Особенно ее оскорбило описание поэтического вечера, на котором Вячеславу Иванову была приписана честь открытия поэтессы Анны Ахматовой. В своей записной книжке она описала все так, как это происходило на самом деле:

А в самом деле было так: Н.С. <Гумилев> после нашего возвращения из Парижа (летом 1910 года) повез меня к Вяч. Иванову.

Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи (мы были в комнате втроем), и я прочла: "И когда друг друга проклинали..." (1909. Киевская тетрадь) и еще что-то (кажется, "Пришли и сказали...")213, и Вячеслав очень равнодушно и насмешливо произнес: "Какой густой романтизм!"

Ахматову раздражала та неверная картина их отношений с Гумилевым, которая была дана в этих мемуарах. Про себя она там прочла, что была безумно влюблена в своего мужа, а тот считал, что ей не следует писать стихи, и, смертельно раня, развелся с ней. Как "доказательство" подобного отношения Гумилева к ней как к поэту часто приводят стихотворение 1914 года, в котором героиня слышит от своего друга, встретившегося ей на набережной, "что быть поэтом женщине - нелепость" (1.54). На это Ахматова возражает, что побеседовать со своим мужем могла бы дома за завтраком, и вовсе незачем идти для этого на набережную. Она все более убеждалась, что, как правило, все считали, будто ее ранние стихи до 1918 года посвящены Гумилеву. И ничего не было известно о том, что в течение десяти лет большая часть стихотворений Гумилева посвящалась ей214. В действительности Гумилев играл гораздо менее значительную роль в ранней поэзии Ахматовой, чем она в его творчестве, и прежде всего потому, что для нее пора самых глубоких отношений пришлась на период, предшествовавший браку, тогда как основная часть зрелых стихов Ахматовой появилась позже.

К публикациям, вызвавшим негодование Ахматовой, принадлежали и мемуары Сергея Маковского215, бывшего издателя журнала "Аполлон", на страницах которого появились ее ранние стихи. Мемуары были написаны в Париже незадолго до смерти автора, объявившего себя близким другом Гумилева. В письме Жоржу Нива, в чьем переводе на французский Ахматова впервые познакомилась с ними, она выразила свое возмущение их содержанием216. 20 июля 1963 года Нива писал в ответ: "Я крайне сожалею, что статья Маковского доставила Вам столько огорчений. Мне, конечно, понятны Ваши чувства при виде такого количества ошибок..." Ахматова пообещала ему написать об этих ошибках отдельное письмо, а Нива предложил опубликовать ее замечания, однако она так и не собралась этого сделать.

Не меньшее неудовольствие у Ахматовой вызвало предисловие Глеба Струве к I тому собрания сочинений Гумилева, вышедшего в Соединенных Штатах217. Новое издание Гумилева она сочла явлением положительным, но попытку строить его биографию на основе эмигрантских воспоминаний, когда в Советском Союзе покоился нетронутым богатейший и теперь уже вполне доступный западным исследователям материал о нем, она находила нелепой. Уже хотя бы потому, что тем самым возникало неверное представление, будто стихи Гумилева были популярны еще при жизни автора, а это, как она считала, приводило к искаженному пониманию его творчества как поэта и критика.

Так на закате жизни Ахматова, полагавшая, что сведения о личной жизни поэта несущественны для понимания его творчества, сама оказалась вовлечена в создание мемуарной литературы, выступив в этом жанре воспоминаниями о Модильяни и, главное, о Мандельштаме. Но, исполняя то, что, на ее взгляд, было ее долгом перед умершими и теперь рискующими быть превратно понятыми поэтами, как Гумилев и Мандельштам, или долгом перед живущими, как Найман и Бродский, и всеми теми, к которым она привлекала внимание читателей в своих интервью, Ахматова продолжала писать о самом процессе поэтического творчества и о Поэте. И подчас эти ее размышления облекались в весьма ироничную форму:Не повторяй - душа твоя богата -Способность не слишком серьезно относиться к своему призванию - свидетельство высокого профессионализма. Это не означает, что Ахматова своему ремеслу не знала цену, но скорее говорит о глубоком его понимании. В стихотворении, где Александр Македонский приказывает уничтожить Фивы, она вкладывает в его уста такие слова: "Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта" (1.248).

Того, что было сказано когда-то,

Но, может быть, поэзия сама -

Одна великолепная цитата.

(I.357)

В стихотворении "Нас четверо", написанном в 1961 году, взяв эпиграфом строчки из Мандельштама, Цветаевой и Пастернака, она вновь подчеркивает свою связь с поэтами "Настоящего Двадцатого Века". На смерть Пастернака за год до того она писала:Умолк вчера неповторимый голос,Смерть же тех немногих, кто дожил до этого дня, кажется теперь почти нереальной. В память о Валерии Срезневской, с которой она еще девочкой играла во дворе их дома в Царском Селе и с которой разделила самые ужасные минуты мрачнейших лет, Ахматова писала:

И нас покинул собеседник рощ.

Он превратился в жизнь дающий колос

Или в тончайший, им воспетый дождь,

И все цветы, что только есть на свете,

Навстречу этой смерти расцвели,

Но сразу стало тихо на планете,

Носящей имя скромное... Земли.

(I.252)Почти не может быть, ведь ты была всегда:В стихах этих лет Ахматова редко оглядывается на прошлое, а если и оглядывается, то скорее на дни ранней царскосельской юности, чем на ужасные времена, последовавшие за ними. В одном стихотворении 1958 года она называет себя "наследницей" Царского, в другом месте воссоздает период 90-х годов прошлого века. Прекрасное стихотворение - размышление о смерти - "Приморский сонет", написанное в Комарове, смыкает начало и конец жизни:

В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,

В тюремной камере и там, где злые птицы,

И травы пышные, и страшная вода.

О, как менялось все, но ты была всегда,

И мнится, что души отъяли половину,

Ту, что была тобой, - в ней знала я причину

Чего-то главного. И все забыла вдруг...

Но звонкий голос твой зовет меня оттуда

И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.

Ну что ж! попробую.

(I.265)Здесь все меня переживет,Отношения с прошлым - тема главным образом "Поэмы без героя". Но в стихотворении 1960 года "Эхо" говорится о преданном забвению, но не дающем себя забыть прошлом, а в следующем году появляется предварившее "Реквием" четверостишие, в котором поэт пишет о том, что предпочел не покидать свою страну ради "чуждых небосводов", а оставаться со своим народом. Время подтвердило правоту выбора. В стихотворении "Родная земля", созданном в том же году, Ахматова берет эпиграфом свои собственные слова, сказанные о соотечественниках еще в 1922 году: "И в мире нет людей бесслезней, / Надменнее и проще нас" (I.257). Это стихотворение - своего рода ответ на цикл "Слава миру", ибо здесь она говорит о том, что чувства, которые люди питают к родной земле, не имеют ничего общего с напыщенными лозунгами расхожего патриотизма:

Все, даже ветхие скворешни

И этот воздух, воздух вешний,

Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет

С неодолимостью нездешней,

И над цветущею черешней

Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,

Белея в чаще изумрудной,

Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,

И все похоже на аллею

У царскосельского пруда.

(I.240)В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон она не бередит,

Не кажется обетованным раем.

Не делаем ее в душе своей

Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,

О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,

Да, для нас это хруст на зубах.

И мы мелем, и месим, и крошим

Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно - своею.

(I.257)4

В 1963 году "Реквием" был опубликован в Мюнхене "без ведома и согласия автора"218. В конце того же года Ахматова приехала в Москву, чтобы подготовить к изданию еще один, более полный сборник стихотворений "Бег времени". Кроме того, она занималась переводами из Рабиндраната Тагора. Как обычно, она гостила поочередно то у одних, то у других своих друзей.

18 января 1964 года в Ленинграде ее юный друг и протеже Иосиф Бродский, не имевший постоянного места работы, был привлечен к суду по обвинению в "тунеядстве". На вопрос судьи, почему он не попытался выучиться на поэта в каком-нибудь высшем учебном заведении, Бродский ответил: "Я не думал, что это дается образованием... Я думаю, это... от Бога..."219. 13 марта состоялся второй этап этого судебного фарса, на котором в защиту юного поэта вместе со многими другими выступил профессор Адмони, с которым Ахматова сдружилась в Ташкенте. Бродский тем не менее был приговорен к пяти годам высылки из Ленинграда с обязательным привлечением к труду. Он был отправлен в деревню недалеко от Архангельска и первое время пребывал в тяжелом душевном состоянии.

Ахматова глубоко переживала то, что произошло с Бродским. Она убеждала друзей съездить навестить его и собирала деньги, чтобы приобрести вещи, которые могли бы скрасить его существование. При этом ее беспокоило, как бы нечто подобное не произошло и с Анатолием Найманом: пока он учился на Высших сценарных курсах в Москве, с официальной точки зрения, с ним было "все в порядке", но сразу после окончания учебы, не будучи членом Союза писателей, он мог оказаться в таком же уязвимом положении, как и Бродский. Находясь в постоянном нервном напряжении после ареста друга, Найман перенес в апреле серьезный сердечный приступ. И когда Ахматовой предложили переводить Леопарди, она, несмотря на все большее отвращение к переводческой деятельности, согласилась при условии, что eе соавтором будет Анатолий Найман, чью поэзию она высоко ценила.

Ахматовой была присуждена итальянская литературная премия, и в конце 1964 года она должна была приехать в Таормину (Сицилия) на церемонию вручения. К тому времени она завершила воспоминания о Модильяни и предоставила итальянцам возможность их опубликовать в преддверии предстоящего визита. В это же время шли разговоры о присуждении ей Нобелевской премии.

В июне она уехала в Комарове встречать свое семидесятипятилетие. Туда к ней съехалось много ее московских друзей. Лето стояло великолепное, она много гуляла по лесу с Ниной Ольшевской, заядлым грибником, и часто, что Ахматова особенно любила, разводила средь бела дня костер. Омрачало жизнь только отсутствие Иосифа Бродского, а в конце лета - смерть Валерии Срезневской. Осенью у Ольшевской, которая рядом с Ахматовой казалась вполне еще молодой женщиной, случился удар. Ахматова же надеялась, что та будет сопровождать ее в Италию. И вот в декабре в Таормину она поехала с Ириной Пуниной.

Впервые с 1912 года Ахматова оказалась за границей. На следующий год в Оксфорде она описывала Исайе Берлину Рим как место, где язычество все еще ведет войну с христианством. В Таормине, вполне в западноевропейском духе, премию ей вручал министр по туризму Италии. Ахматова вернулась в Россию крайне измученная и поехала отдыхать в Дом творчества в Комарове. В феврале она вновь приехала в Москву, на сей раз в составе ленинградской делегации на съезде писателей.

В это время произошел комичный в контексте всей ахматовской жизни случай. Молодой поэт, переписавший когда-то в свою записную книжку стихотворение Ахматовой, наткнулся на него спустя несколько лет и решил, что это его собственное. Внеся некоторые "исправления", он послал его в журнал "Октябрь", который и опубликовал его. Это было немедленно замечено, и Василия Журавлева обвинили в плагиате. Несчастный Журавлев принес свои извинения в "Известиях". Особенно стыдно ему было за свои поправки220.

В пространном интервью, появившемся в апреле 1965 года в журнале "Вопросы литературы"221, Ахматова воспользовалась случаем, чтобы сказать несколько теплых слов о собратьях-поэтах, и старшего, и молодого поколения, которые, на ее взгляд, не пользуются тем признанием, которого заслуживают222. Она проследила, чтобы имя Наймана стояло вместе с ее именем под переводом Леопарди. В течение стольких лет ее официально не признавали, держали в изоляции, и вот теперь, оказавшись в положении человека, способного хоть как-то помочь, она никогда не упускала такой возможности.

К этому периоду относится фраза, сказанная ею Анатолию Найману: "В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю". В ее поэзии музыка и утешитель, и то, что ведет в иной мир:И музыка со мной покой делила,Теперь причиной разлуки должна стать смерть, и поэт еще отчетливей определяет то, что ей, смерти, не подвластно, - отношения, которые даже не требуют встреч.

Сговорчивей нет в мире никого.

Она меня нередко уводила

К концу существованья моего.

(I.382)

"Полночные стихи", написанные Ахматовой в конце жизни, образуют обособленный цикл стихотворений о любви. Любви, в mix воспеваемой, грозят не новые повороты судьбы, в лице историй, войны или революции, но тень надвигающейся смерти. Обычный разлуки - предвестники этого неизбежного последнего прощания, и во власти влюбленных преодолеть его, побеждая саму смерть. Расставание, быть может, даже легче вынести, чем встречу. И что невозможно на земле, может случиться в музыке или в общем для двоих сновидении.

В "Полночных стихах" все "суженые" поэта, чья любовь существует вне времени и пространства, сплавляются в пламени нынешней взаимной любви поэта и ее последнего возлюбленного. Словно найден последний недостающий осколок когда-то давно, в юности разбитого образа царевича. Он складывается из многих образов различных людей, но при этом это все-таки один образ, подобно тому как в "Поэме без героя" Мандельштам и Князев - две тени, слившиеся в одну. В четверостишии, первоначально предварявшем цикл, Ахматова так говорит об этом:Если бы брызги стекла,Как и прежде, в этой любви нет ничего земного. "Какое нам, в сущности, дело, / Что все превращается в прах..." - говорит поэт (1.237). В стихотворении "В Зазеркалье" этот иной мир странно и пугающе противопоставлен привычному миру отношений между ее возлюбленным и его женой:

что когда-то, звеня, разметались,

Снова срослись - вот бы

что в них уцелело теперь.

(I.382)Красотка очень молода,В этом мире слово обретает свое высшее значение:

Но не из нашего столетья,

Вдвоем нам не бывать - та, третья,

Нас не оставит никогда.

Ты подвигаешь кресло ей,

Я щедро с ней делюсь цветами...

Что делаем - не знаем сами,

Но с каждым мигом нам страшней.

Как вышедшие из тюрьмы,

Мы что-то знаем друг о друге

Ужасное. Мы в адском круге,

А может, это и не мы.

(I.237)И наконец ты слово произнесВ трех стихотворениях из сборника "Трилистник московский", написанных между 1961 и 1965 годами, затронута та же тема. Вновь речь идет о победе над разлукой:

Не так, как те... что на одно колено, -

А так, как тот, кто вырвался из плена

И видит сень священную берез

Сквозь радугу невольных слез.

(I.238)Услышишь гром и вспомнишь обо мне,Ахматова почти до конца прожила свою жизнь. И как бы ни было трудно, она старалась, сколько возможно, придерживаться строгих правил, налагаемых на нее той ролью, играть которую ей выпало, пока она "гостила на земле" (I.152). Устав от этой роли, просит она одного: способности радоваться жизни со всеми ее чудесами и прелестями:

Подумаешь: она грозы желала...

Полоска неба будет твердо-алой,

А сердце будет, как тогда - в огне.

Случится это в тот московский день,

Когда я город навсегда покину

И устремлюсь к желанному притину,

Свою меж вас еще оставив тень.

(I.235)Мне с Морозовою класть поклоны,Путь назад к ощущению прелести алой розы, путь к Раю устлан терниями грехопадения. Она побывала "по ту сторону ада" и вернулась с наградой: ключами от райских врат.

С падчерицей Ирода плясать,

С дымом улетать с костра Дидоны,

Чтобы с Жанной на костер опять.

Господи! Ты видишь, я устала

Воскресать, и умирать, и жить.

Все возьми, но этой розы алой

Дай мне свежесть снова ощутить.

(I.257)

"Поэмой без героя" Ахматова в каком-то смысле завершила свое поэтическое странствие. Стоя на позициях акмеизма и постигая через жизненный опыт глубины языка живых символов, она сумела найти место своей жизни не только в судьбе своей страны, но и во всей мировой литературе. Она с гордостью повторяла слова Виктора Жирмунского о том, что "Поэма без героя" - исполненная мечта символистов, то, что они проповедовали в теории, но никогда не умели воплотить в творчестве, Обращаясь в конце жизни к своему началу, она заново открыла для себя стихи Гумилева, написанные для нее и о ней, о девушке и женщине, и поняла, что он, символист, создавший теорию акмеизма, не только занимался теми же проблемами, но и отразил в своем творчестве ее образ, как тот живой символ, к которому она шла на ощупь почти всю жизнь.

Оглядываясь назад, Ахматова смогла увидеть, что Гумилев давным-давно "разгадал" ее, когда сама она имела еще лишь смутное предчувствие о том, что ждет ее впереди. Понимали ее и другие, но их признание и похвалы казались ей кошмарным видением счастья:И чем сильней они меня хвалили,Вчитываясь в стихотворения, которые Гумилев посвятил ей в юности, Ахматова поняла, что за его неистовой любовью стояла любовь к той царице, той девушке из "иного мира", от которой она пыталась отречься ради "настоящей жизни". Эта любовь толкала юного возлюбленного на самоубийства, когда она отказывалась выйти за него замуж, и тут же гнала прочь от семейных уз, едва они стали мужем и женой. В том, как Гумилев описывал ее в юности, Ахматова узнавала свою последнюю героиню, воплощение всего, чем она была и чем стала, и вообще всего, чем женщина может быть и может стать. От Марии, от ветхозаветных женщин Ахматова возвратилась назад к самому раннему женскому образу, стоящему у истоков иудейско-христианской культуры, - к Еве. В стихотворении 1908 года "Сон Адама" Гумилев рисует свою Еву то как святую, то как блудницу:

Чем мной сильнее люди восхищались,

Тем мне страшнее было в мире жить

И тем сильней хотелось пробудиться...

(I.260)То лунная дева, то дева земная,Быть может, в этой чуждости, в которой коренилась причина семейного разлада двух поэтов223, в то же время заключена и истинная причина гумилевской страсти. В 1921 году, вероятно имея в виду Гумилева, Ахматова писала:

Но вечно и всюду чужая, чужая.

(I. 158)Сказал, что у меня соперниц нет.Теперь, памятуя об этих строках, мы можем обратиться к опубликованному в 1964 году отрывку "Из трагедии „Пролог", или „Сон во сне"", который как бы содержит последнее слово поэта224. Он написан в форме диалога, в котором участвуют "он" и "она" и который сопровождается еще двумя главками: "Слышно издали" и "Песенка слепого"225. В процитированном выше стихотворении Гумилева жизнь после грехопадения предстает словно во сне, от которого в конце Адам просыпается и оказывается снова в Раю. Ахматова в элегии "И никакого розового детства..." тоже говорит о том, что мечтает пробудиться от сна своей жизни, но в "Поэме без героя" и в некоторых других произведениях именно во сне происходит общение с миром духовной любви. Вероятно, это как бы сон во сне наяву, подобно тому как во сне мы порой видим другой сон.

Я для него не женщина земная,

А солнца зимнего утешный свет

И песня дикая родного края.

(I.138)

В первой женской партии трагедии "Пролог" поэт говорит о своей бездомности: "Никого нет в мире бесприютней / И бездомнее, наверно, нет". Она - замогильный голос, звучащий в предрассветных сумерках. Тот, к кому она обращается, проник в ее последний сон. Она призывает его снова проклясть все простые радости жизни, которые она отстаивала:Проклинай же снова скрип колодца,И все же в этом проклятии ей чудится иное: слова, "что туже и хмельней объятий, / А нежны, как первая трава". Возможно, за этим отказом от радостей земных вновь стоит иная любовь - та, что испытывал Гумилев к царице, колдунье, падшей Еве, а не к женщина из плоти и крови, какой стала его жена. Когда говорит "он", мы узнаем голос падшего Адама, обращенный к падшей Еве:

Шорох сосен, черный грай ворон,

Землю, по которой я ступала,

Желтую звезду в моем окне,

То, чем я была и чем я стала,

И тот час, когда тебе сказала,

Что ты, кажется, приснился мне.

(I.234)Будь ты трижды ангелов прелестней,Эта битва происходит не в реальном мире, а в том ином - мире снов, поэзии, духа. Здесь Адам навечно связан с Евой и может вернуться в Рай только через искупление ее грехов, ибо из-за нее он был изгнан из Рая. И поэтому он не может жить ни с нею, ни без неб. Она все такая же чужая, но, лишь разгадав ее и вновь соединившись с нею, может он обрести свободу. Ему нужно убить ее, но только она - непадшая - может избавить его от себя. Он продолжает:

Будь родной сестрой заречных ив,

Я убью тебя моею песней,

Кровь твою на землю не пролив.

Я рукой своей тебя не трону,

Не взглянув ни разу, разлюблю,

Но твоим невероятным стоном

Жажду наконец я утолю.

(I.234)Оттого, что я делил с тобоюВерность Адама была колдовским зельем, которое поддерживало Еву. Как бы ни был ужасен мир, но и Рай неосознанный тошен. Рука возлюбленного ведет Еву, носящую во чреве убийцу-Каина, через бурные столетия, через сон жизни. На память приходят слова поэта о себе: "Услышишь гром и вспомнишь обо мне, / Подумаешь: она грозы желала..."

Первозданный мрак,

Чьей бы ты ни сделалась женою,

Продолжался (я теперь не скрою)

Наш преступный брак.

Мы его скрывали друг от друга,

От себя, от Бога, от конца,

Помня место дантовского круга,

Словно лавр победного венца,

Видел новобрачною во храме,

Видел и живою на костре,

Видел и побитую камнями,

И игрушкой в демонской игре.

Отовсюду мне в глаза глядела,

Отовсюду ты меня звала,

Душу мне и это тело

Ты как Богу жертву отдала.

Ты одна была моей судьбою,

Был я для тебя на все готов.

Боже! Что мы делали с тобою

Там, совсем в последнем слое снов.

Кажется, я был твоим убийцей

Или ты? Не помню ничего...

Римлянином, скифом, византийцем

Был свидетелем я срама твоего.

(I.391)

В главке "Слышно издали" снова говорится о той, "что познала и ужас и честь / Жизни загробной..." (I.235). Произносить ее имя - "смерти подобно", и последний совет Ахматовой всякому, кто отправляется в путешествие по жизни, вкладывается в уста слепого:Не бери сама себя за руку...Жизнь надо прожить, но быть человеком - значит также быть, слепцом. Иванушка из древней сказки достигает цели не умом или смекалкой, но простой верой и добротой. Путь к Раю лежит через новое обретение веры. И вера позволяет добровольно принять эту слепоту, как неотъемлемую часть человеческого существования. Но Рай безгрешный, и тем самым обесцененный, скучен. Только те, кто прошли свой путь до конца сквозь бурные столетия и увидели и познали все, могут туда вернуться. И тогда силы им придает сознание того, что все испытания были не напрасны. Вера не требует самоограничения и самобичевания. Она поддерживает человека в его слепых блужданиях, зная, что он будет спотыкаться...

Не веди сама себя за реку...

На себя пальцем не показывай...

Про себя сказку не рассказывай...

Идешь, идешь - и споткнешься.

5

Весной 1965 года Ахматова стала готовиться к поездке в Англию для получения почетного звания доктора литературы, которое присвоил ей Оксфордский университет. В мае она снова приехала в Москву. По настоянию врачей, считавших (как и перед поездкой в Италию), что путешествовать самолетом ей опасно, Ахматова отважилась ехать поездом и пароходом. С собой она собиралась взять Аню Каминскую. В Союзе писателей, по бюрократической оплошности, им вручили один билет через Остенде, а другой через Хукван-Холланд. С нужным билетом Аня Каминская появилась на вокзале лишь за несколько минут до отхода поезда. Если бы они поехали следующим поездом, то наверняка опоздали бы на церемонию в Оксфорде.

Впоследствии Ахматова описывала, как они путешествовали по "Европе в цвету". Она шутила, что это было нечто вроде путешествия из Москвы в Комарове через Оксфорд. Она плохо переносила дорогу. Вагонная тряска ее утомляла, и при ее грузности каждое движение требовало больших усилий. Она очень нервничала, опасаясь, как бы ее не подвело здоровье. Но о том, чтобы не ехать, и речи не было. Хотя у нее была въездная виза, но иммиграционный чиновник в Дувре придрался к тому, что при ней не оказалось письма с приглашением. Когда они наконец добрались до вокзала Виктория силы ее были на исходе, но с королевским величием она прошествовал по перрону под вспышками фотоаппаратов.

В Лондоне, спустя почти двадцать лет после роковой встречи в 1966 году, Ахматова вновь увиделась с Исайей Берлином. Когда они остались наедине, она сказала: "Раньше я была знаменита в России, но не за границей. Все это - Италия, Оксфорд... Ваших рук дело?" Берлин, несколько обескураженный ее верой в его могущество, отверг это предположение.

В Оксфорде, в Шелдонском театре, облаченная в алую докторскую мантию, Ахматова слушала приветственную речь на латыни, где она сравнивалась с Сафо. Одновременно с ней чествовали другого поэта, Зигфрида Сассуна. Потом, в номере отеля "Рэндолф", Ахматова, окруженная цветами, принимала посетителей, по одному или по двое сразу, как это обычно бывало в Москве и Комарове - каковое действо среди близких друзей называлось "ахматовка". Все коридоры гостиницы были заполнены говорящими по-русски. Они приехали отовсюду, чтобы посмотреть на торжество, а если возможно, повидаться с ней лично: друзья, которые покинули Россию еще в 20-е годы и даже раньше; исследователи ее поэзии или творчества ее современников; русские, для которых она была живой связью с их юностью и страной, куда им не суждено было вернуться.

Еще находясь в Оксфорде, Ахматова получила телеграмму из Швейцарии следующего содержания:

"Кембриджский Университет, Оксфорд, Англия, для Анны Ахматовой.

Сэр, если русская поэтесса - гость другого университета, прошу переслать по назначению. Примите мои поздравления в связи с сегодняшней церемонией. Я сын вашего брата Андрея и Марии Змунчиллы. Мама часто говорила о вас. Я бы очень хотел вас увидеть. Телеграфируйте место и время или, если возможно, приезжайте ко мне... С любовью и надеждой,

Андрей Горенко".

Ахматова послала своему племяннику, которого она никогда не видела, телеграмму с просьбой приехать в Лондон. Там они и встретились, удивительно похожие друг на друга внешне, но общавшиеся по-французски, так как Андрей Горенко по-русски не говорил.

В Лондоне Ахматова также повидалась со своей давней подругой Саломеей Гальперн, живущей теперь в особняке в Челси. Никогда не испытывая склонности к кулинарному делу, Ахматова была поражена умением своей подруги. "Саломея, когда ты научилась готовить?" - спросила она недоуменно. Та ответила, что посвятила свои таланты кулинарии, когда поняла, что уже достаточно побыла Музой. Ахматова описывала юную Саломею (тогда княгиню Андроникову) в стихотворении 1940 года:Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,Все еще очаровательная, несмотря на прожитые годы, Саломея говорила, что не было никакого смысла спорить о том, кто она - ангел или птица. Она была и тем и другим.

Зачем всплываешь ты со дна погибших лет

И память хищная передо мной колышет

Прозрачный профиль твой за стеклами карет?

Как спорили тогда - ты ангел или птица!

Соломинкой тебя назвал поэт.

Равно на всех сквозь черные ресницы

Дарьяльских глаз струился нежный свет.

О тень! Прости меня, но ясная погода,

Флобер, бессонница и поздняя сирень

Тебя - красавицу тринадцатого года -

И твой безоблачный и равнодушный день

Напомнили... А мне такого рода

Воспоминанья не к лицу. О тень!

(I.202)

Желая избежать утомительных пересадок с поезда на пароход и обратно на поезд при пересечении Ла-Манша, Ахматова решила ехать спальным вагоном до Парижа и уже оттуда отправиться в Москву. В Париже она задержалась на несколько дней. Лондон ее нежданно удивил, но Париж во многих отношениях разочаровал. Это уже была не та элегантнейшая из всех мировых столиц, где они с Модильяни сидели на скамейке в парке и читали друг другу Верлена. Уличная толпа казалась безликой и могла с одинаковым успехом принадлежать и Лондону, и Риму, и даже Москве. А всякую элегантность в теперешнем Париже она находила претенциозной. Изменился и цвет города - его чистили.

Но если в Англии она встречалась с Саломеей Гальперн, Юрием Анненковым (который приехал туда из Парижа) и с друзьями более позднего призыва, каковым можно считать Исайю Берлина, то в Париже ей предстояло встретить людей, с которыми она была знакома в первые годы брака и которых она последний раз видела молодыми и красивыми. И теперь они вереницей потянулись к ней, эти старые, немощные, глухие и невероятно изменившиеся люди:

Ольга Оболенская226, С.Р.Эрнст, Дмитрий Бушен, вызвавший в памяти воспоминания о летних месяцах, проведенных в Слепневе, Георгий Адамович и Борис Анреп. Анреп не решался прийти с визитом, сознавая, что изменился до неузнаваемости. Но он был одним из тех, кого Ахматова более всего хотела видеть. В конце концов, ведь и она уже не та хрупкая высокая девушка с темной челкой и эффектной внешностью, какой была когда-то. Анреп признавался, что, когда он вошел в комнату, у него было чувство, будто он предстал перед Екатериной Великой. Ахматова, с одной стороны, ощущала комизм ситуации, с другой - словно исполняла некое глубоко символическое действо, что передавалось всем присутствующим, но что трудно было выразить словами. В Париже, помимо друзей юности, она встретилась с Юзефом Чапским, которого не видела с Ташкента.

В конце лета, вернувшись в Россию, она дала интервью Михаилу Ардову, которое было опубликовано в нескольких газетах, где она рассказала о своей поездке в Западную Европу, сравнив ее со своими заграничными путешествиями в начале века. Ей был задан вопрос о ее впечатлениях от Англии. "Мне показалась, что англичане гораздо милее и приветливее у себя на родине, чем в гостях, - ответила она. - От викторианской чопорности в них ничего не осталось. Что, впрочем, не удивительно - прошло шестьдесят лет". Ахматова воспользовалась этим интервью, чтобы сказать несколько слов в защиту людей, которые, на ее взгляд, заслуживали большего внимания в литературном мире; на сей раз речь шла о переводчиках- Она повторила то, что близкие друзья часто слышали от нее:

"Я свидетельница литературной жизни полувека. Такой молодежи; как выросла сейчас, я никогда не видела. Доброй, умной, смелой..."227

Лето, как обычно, Ахматова провела в Комарове. Погода стояла плохая, и она чувствовала себя усталой, не могла заставить себя выйти на прогулку. Найман, с которым она работала над переводами из Леопарди, уехал отдыхать в Эстонию. Но, как всегда, не иссякал поток посетителей - старых и молодых. Часто к ней заходил Виктор Жирмунский, академик, литературовед, тоже живший в Комарове. И почти каждый день со всей страны приходили письма от поклонников ее таланта. Опять пошли разговоры о Нобелевской премии. Ей приносили вырезки из зарубежных газет, в которых обсуждалась ее кандидатура. Поговаривали о новой поездке в Париж, но теперь уже в составе делегации советских поэтов. Ахматова отказалась. Такого рода путешествие было ей не по душе, к тому же заграничные поездки ее изрядно утомили.

Ранней осенью Ахматова переехала из Комарова в Москву. Вскоре по приезде у нее случился еще один сердечный приступ. Сначала ее состояние было очень плохим, но скоро она стала поправляться. Тем не менее на некоторое время ее поместили в больницу. Здесь она узнала радостную весть: Иосиф Бродский был освобожден. Но доходили и другие вести: шепотом рассказывали о суде над двумя писателями, которых обвиняли в том, что они передали на Запад свои произведения для публикации под псевдонимами: это были Андрей Синявский и Юлий Даниель. Однажды ей сказали, что ее желает навестить сын. Когда же выяснилось, что он передумал, Ахматова со свойственным ей великодушием решила, что он не пришел из опасения повредить ей слишком волнующей встречей.

В конце февраля 1966 года, выписавшись из больницы, она поселилась на квартире у Ардовых. Вместе с Ниной Ольшевской, которая все еще не могла оправиться после случившегося у нее год назад инсульта, они должны были поехать в подмосковный санаторий. Добирались они туда на машине. Ахматова в те дни читала сценарий фильма "В прошлом году в Мариенбаде"228, и едва она увидела здание санатория, тут же окрестила его Мариенбадом.

Утром 5 марта, в субботу, на второй или третий день после приезда, Ольшевская на несколько минут покинула комнату. Было время завтрака. Ахматова пожаловалась, что чай холодный. Когда Ольшевская вернулась, ее попросили не входить в комнату. Через несколько минут, после недолгой битвы за жизнь, Ахматова скончалась. По иронии судьбы это был день смерти Сталина, который она любила отмечать.

Тело поэта, прежде чем отправить в Ленинград, поместили в московском морге. Морг, как это ни удивительно, оказался при больнице, расположенной в здании старого Шереметевского дворца, на котором, как и на Фонтанном Доме, был изображен герб с девизом, прозвучавшим в "Поэме без героя": "Deus conservat omnia". Похоронные хлопоты осложнялись и затягивались из-за выходных дней и предстоящего праздника 8 Марта. Когда Иосиф Бродский с Владимиром Зыковым пришли на комаровское кладбище, чтобы найти место для могилы, могильщики были пьяны.

Ахматова просила, чтобы ее отпевали в Никольском соборе в Ленинграде. Здесь в боковом приделе и поставили гроб с телом, сотни людей пришли попрощаться с ней - кто-то в последний раз, но для большинства молодых людей это была одновременно первая и последняя встреча. Об официальной части похорон, проходившей в Союзе писателей, в еще одном дворце Шереметева, носящем девиз "Deus conservat omnia", сообщалось в газетах229. Однако присутствовавшим больше запомнились толпы людей, заполнивших церковь и близлежащие улицы. На пути в Комарове на несколько минут задержались в скорбном молчании у Фонтанного Дома. Затем самые близкие поездом и машинами поехали за город, чтобы увидеть, как ее тело будет предано земле среди соснового леса, ведущего к озеру.

Иосиф Бродский у гроба Анны Ахматовой.

Источник фотографии: фильм о Бродском "A Maddening Space"

file://localhost/F:/Сайты%20АНК/!%20Бродский%20а88%20и%20br00/!%20%20%20%20%20Фильмы%20о%20нем/a_maddening_space/brodsky_%20Joseph%20Brodsky%20•%20A%20Maddening%20Space.html

6

Из жизни, кажущейся на первый взгляд бессмысленной, жестокой и бесцельной, Ахматова сумела извлечь смысл, сумела увидеть в ней цель и обрести в ней веру. Западу потребовалась встряска атомной бомбой в конце второй мировой войны, чтобы хотя бы отчасти заставить людей понять, что ценности, оправдывающие применение такого оружия, могут обернуться уничтожением человеческого рода; в Советском Союзе безумие самоистребления в годы террора уже сорвало со многих последний покров успокоительных иллюзий, обнажив их собственный страх и неспособность существовать в обезумевшем мире. В 1939 году Ахматова написала:Все перепуталось навек,Ценности, ранее принимавшиеся на веру, подверглись проверке и были во многом отвергнуты, как ничему не соответствующие или просто несущественные. Личность, вынужденная искать ответа в себе, обнаружила, что полагаться можно как раз на то, чего ей следовало опасаться, как чего-то порочного, - на веление собственной совести, на собственное понимание добра и зла. Официальные ценности слишком часто оказывались ложными, слово, затасканное в лозунгах и пропаганде, стало проводником публичной лжи. Это становилось все очевидней по мере того, как за разваливающимся фасадом обнажалось то, что скрывалось за ним. Высокопарный бюрократический язык оказался пустым и несоразмерным тому, что он описывал, - настоящим утратам, пронзавшим сердца. И все же в этом море лживых, неточных, фальшивых печатных слов, скрывающих то, что происходило в реальном мире, где миллионы людей были расстреляны, где они сходили с ума или гибли в сибирских лагерях, подобно островкам существовали несколько небольших стихотворений женщины, понимающей, какой вес имеет слово для верности описания, для увековечивания и сообщения своего опыта другим. В них описано ее хождение по мукам без мелодрамы и жалости к себе. И тем самым она запечатлела то, что произошло с нею, - обретение смысла жизни у подножия Креста.

И мне не разобрать

Теперь, кто зверь, кто человек...

(I.191)

С детства Ахматовой были свойственны тягостные предчувствия, в тени которых и счастье воспринималось как мука. Но предвидение не делало ее жизненный путь легче. Напротив, она брела вслепую, постепенно убеждаясь, что если кто-то и ведет ее по лабиринтам жизни, то это Муза. Все же в ранней лирике в попытках понять самое себя видно, как разрывалась она между верностью Музе и желанием быть обыкновенной женщиной. Мало-помалу ей пришлось увериться, что лишь верность Музе даст ей силы жить. В то же время она начала постигать высший смысл того рода отношений, которым не страшна ни разлука, ни смерть, и поняла, что именно такой любви она страждет:Мне не надо ожиданийМного раз в жизни Ахматовой подвергалась испытанию ее возвышенная юношеская любовь к утонувшему царевичу. И в свете этой любви всякий обычный брак становился ошибкой, а всякий дом - пародией на дом вообще. Настоящим ее домом был Рай, сад ее отца, Китеж - вневременной мир, который она покинула, пускаясь в это путешествие во времени и в пространстве; жизнь, к которой она сможет вернуться, лишь совершив все то, что ей предназначено. Связь с этим миром происходит через поэзию, музыку, являющие собой творческий акт наречения имен всему сущему или даже акт воплощения, то есть облачения слов в плоть через исполнение своей роли в символической драме жизни. Поэт сам по себе только инструмент в руках высших сил:

У постылого окна

И томительных свиданий -

Вся любовь утолена.

(I.72)

"...просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь" (I.196). Но, как и для Дамы с острова Шалотт, которая ткет свое полотно, наблюдая мир отраженным в зеркале, эта бездомность на земле была проклятием, которое должен нести поэт и которое не позволяет ему, как всем другим, вести здесь на земле "настоящую" жизнь. Когда она оборачивается, чтобы воочию увидеть настоящую жизнь, зеркало разбивается, и хотя она не гибнет, как Дама с острова Шалотт, проклятие, над ней тяготеющее, переходит на все, с чем она сталкивается, - "смущает Двадцатый Век". Искусство было тем зеркалом, которое наполняло смыслом бессмысленное существование, это связь между мирами, приоткрывающая за видимым хаосом высшее предназначение и тем самым дающая силы перенести муки жизни. Искусство - это еще и средство претворения драмы жизни, возвращения Рая на землю. Поэтическое слово долговечнее всего и может преодолевать пределы времени и пространства. Ведь Муза наделяет поэта видением, и, нарекая имена, он устанавливает законы, становится законодателем. Не исполнить эту священную роль, безмолвствовать было бы постыдно.

В силу своего призвания Ахматова не только вынуждена видеть мир в зеркале, но и обречена петь об утратах, о трагедиях и разлуках. И если ей удалось превозмочь горести жизни, в которой она постепенно теряла все, ради чего, кажется, только и стоит жить, то лишь потому, что она осознала иллюзорность разлуки. Именно сознание, что где-то за пределами истории есть место, где могут происходить встречи, помогло ей в конце концов смириться без горечи с обстоятельствами своей биографии и даже испытывать гордость, если не благодарность, за то, что ей предназначена столь великая роль.

Ахматова увидела, что для тех, кто способен постичь глубины бытия, Распятие - самый величественный момент драмы жизни. Это не оправдание человеческой жестокости и слепоты, но скорее понимание, что Крест - это поворотная точка человеческого пути, отмечающая начало обратной дороги к Раю. Хотя она воспринимала себя уроженкой Китеж-града, сознавала свое вневременное начало и понимала, что рано или поздно ей суждено туда вернуться, это не означало отрицания земной жизни". Напротив, она знала, что именно эта драма и есть жизнь, и если временами она кажется бесцельной, то лишь из-за узости нашего видения мира. Чтобы жить "настоящей" жизнью, необходимо, как непременное условие, принять слепоту. Жить - значит спотыкаться, и если нам доведется прозреть, то лишь жертвуя этим "настоящим". Но, как спящая Ева, мы можем уповать на то, что нас проведет через бурные столетия рука возлюбленного.

Однако Рай - это не тот скучный Эдем, где не знают греха и страшатся познания. Туда попадают, свершив Крестный путь и добровольно сойдя в ад, повидав все то, что следует видеть, и познав все то, что следует знать. Чтобы понять, каков человек и каким он должен быть, необходимо знать, каким он быть не должен. Поэтическое слово, таким образом, призвано не только указать скрытую цель жизни, но и показать человеку его бесчеловечность к самому себе, нарисовать ему его собственный портрет с явными чертами вырождения. Никому не дозволено забыть оцепеневшие от страха и горя очереди у ленинградских тюрем или звериный вой старухи.

И поскольку Ахматова имела смелость указать человеку на его бесчеловечность, она могла тем самым возродить в нем человеческое. Приняв грехопадение как неотъемлемую часть Божественного замысла и поняв, что роль грешницы Магдалины не менее важна, чем роль Марии, она возвратила нашей земной жизни смысл - как раз то, чего так часто не хватает в христианских догмах, внушающих нам недоверие к нашим глубинным желаниям и отвращение к плоти. Сложившийся в XIX веке образ женщины походил на карикатуру, где ангелоподобная жена, чуть что падающая в обморок, противопоставлялась похотливой блуднице. Преодолев в себе этот раскол, Ахматова вернула женщине цельность, открыв священную природу любовной страсти и определив ее место в Божественном замысле.

Назначение поэта и законодателя, кому предначертано пройти ад, сродни задаче сказочного героя, который "исполняет тройное задание: добыв эликсир жизни, переносит сокровища из иного мира и исправляется сам"230. И лишь когда завершено путешествие в мир иной, начинается "настоящая" жизнь героя в нашем мире: "И стали они жить-поживать и т.д.", - звучит в финале.

Ахматова не призывала других непременно следовать в жизни ее примеру. Наоборот:Могла ли Биче, словно Дант, творить,Она прожила жизнь необычную. В этом было одновременно и ее величие, и ее трагедия. У нее была своя, единственная в своем роде цель, и к цели этой, однажды уже достигнутой ею, нет более нужды стремиться.

Или Лаура жар любви восславить?

Я научила женщин говорить...

Но, Боже, как их замолчать заставить!

(I.199)Но я предупреждаю вас,На сороковой день после смерти по православному обычаю на могиле покойного совершают службу. Когда умерла Ахматова, это было невозможно, потому что сороковины выпадали на Пасхальную седмицу. Близкие друзья и родственники поехали в Комарове положить цветы на ее могилу. Стояла капризная весенняя погода, и дорога на кладбище была занесена недавно выпавшим снегом. Отчетливо были видны на снегу чьи-то следы, значит, кто-то их опередил. И когда они подошли к могиле, стоявшая там женщина повернулась и ушла. Ее никто не знал. Это была одна из тех безымянных русских женщин в сером платке и телогрейке, которых так много в России.

Что я живу в последний раз.

(I.203)

Примечания

191 Возможно, речь идет о тетради, куда входили также стихи 1944 года, посвященные Гаршину, и которую, по словам Ахматовой, она сожгла. вверх

192 Корейская классическая поэзия. М., 1956. вверх

193 Литературная Москва. М., 1956. С. 537 - 539; День поэзии. М., 1956. С. 9. вверх

194 Огнев В. День нашей поэзии // 0ктябрь. 1957. № 2. С. 209 - 210. вверх

195 Серебровская, конечно, имеет в виду уже упоминавшуюся встречу С группой иностранцев из Оксфорда. вверх

196 Серебровская Е. Против нигилизма и всеядности // 3везда. 1957. № 4. С. 201. вверх

197 Дымшиц А. Самый жизненный вопрос // Лит. газета. 1957. 22 мая. № 61. Далее Дымшиц критикует П. Антокольского за то, что он похвалил Пастернака, и рассуждает о том, какой вред воспитанию молодежи нанес роман Дудинцева "Не хлебом единым". вверх

198 Стихотворения. М., 1958. вверх

199 Озеров Л. Стихотворения Анны Ахматовой // Лит. газета. 1959. 23 июня. № 78. С. 3. вверх

200 Я сама была свидетельницей этой неопределенности в 1964 году. Несколько стихотворений Ахматовой предполагалось напечатать в "Новом мире". Редактору, ответственному за эту публикацию, пришлось неожиданно уехать, а когда она вернулась, то обнаружила, что стихи выкинуты из корректуры, так как повергли в ужас одного из работников редакции. До цензора они даже не дошли. При мне редактор пришла к Ахматовой, чтобы принести ей свои извинения, и сообщила, что, вернувшись, немедленно отнесла корректуру цензору, который заявил, что изымать их было нелепостью. "Новый мир" поспешил сгладить неприятное впечатление и в следующем номере опубликовал расширенную подборку стихотворений Ахматовой. вверх

201 Ахматова А. Стихотворения. 1909-1960. С. 294-305. вверх

202 Девятая строка стихотворения "Когда в тоске самоубийства...", приведенного выше. Поначалу шестая, седьмая и восьмая строки опускались, затем, начиная со сборника 1940 года "Из шести книг", стихотворение печаталось без первых восьми строк. вверх

203 Стихотворение "Песня мира" входит в цикл "Слава миру". вверх

204 Н.Мандельштам, к чести Суркова, вспоминала, как однажды, когда у них совсем не было средств к существованию, он незаметно сунул деньги ее мужу (Hope Against Hope. P. 302). Когда он редактировал сборник 1961 года, Ахматова обнаружила, что он знает наизусть все ее ранние стихи. вверх

205 Рыленков Н. Вторая жизнь поэта // День поэзии. М., 1966. С. 305. вверх

206 Павловский А. Анна Ахматова. Л., 1966 вверх

207 Mandelstam N. Hope Against Hope. P. 222. вверх

208 Непрекращающийся поток посетителей многим мог показаться непосильным. Ее подруга Любовь Большинцова, проведи с ней некоторое время в Доме творчества писателей в Комарове, сочла, что гостей бывает чересчур много. вверх

209 Ахматова обычно называла Рива "самым красивым американцем". вверх

210 Стихотворение "Последняя роза". вверх

211 Reeve F.D. Robert Frost in Russia. Boston, 1963. P. 80-85. вверх

212 Иванов Г. Петербургские зимы. Париж. 1928. (В 1989 году выпущены издательством "Книга". - Прим. перев.) вверх

213 Стихотворение 1909 года, посвященное Гумилеву. вверх

214 См. например, диссертацию М. Мален "Николай Гумилев" (Брюссельский университет, 1963): "Но юная Анна Ахматова не была той, кто вдохновлял первые любовные стихи Гумилева..." и далее: "Жизнь Гумилева не была освещена ни великой любовью, ни преданной и исключительной дружбой..." (С. 14, 27). вверх

215 Маковский С. Николай Гумилев по личным воспоминаниям // Новый журнал. Нью-Йорк, 1964. № 9. С. 157 - 189. вверх

216 Письмо Ахматовой к Жоржу Нива воспроизведено во вступлении к статье Г. Суперфина и Р. Тименчика "Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову // Саhiег du monde russe et sovietique. 1974. № XV (1 - 2). Janv. - juin. P. 193 (еще ранее: Записки отдела рукописей ВГБЛ. 1972. № 33). вверх

217 Струве Г. Н.С. Гумилев, жизнь и личность // Н. Гумилев. Собрание сочинений. Вашингтон, 1962. С. VII - XLIV. Когда я хотела написать о стихах Гумилева, посвященных Ахматовой, она вместе со мной проработала предисловие Струве и статью Маковского и достала мне машинопись работы П. Лукницкого "Труды и дни Н. С. Гумилева". вверх

218 Requiem. Munich, 1963. вверх

219 Стенографический отчет процесса Иосифа Бродского // Воздушные пути. 1965. № 4. С. 294 - 295. (См.: Огонек. 1988. Дек. № 49. С. 26 - 31 - Прим. перев.) вверх

220 В. Журавлев опубликовал стихотворение в № 4 журнала "Октябрь" за 1965 год; обвинение в плагиате "Чьи же стихи" появилось в газете "Известия" (20 апр. 1965), а его ответ "Письмо в редакцию" был опубликован там же (Известия. 1965. 28 апр.). вверх

221 Грядущее, созревшее в прошедшему/Вопросы литературы. 1965. № 4. С. 183 - 189. вверх

222 Это относилось к Марии Петровых, Тарковскому, Шефнеру, Липкину, Гитовичу, Коржавину, Самойлову и Шенгели. Кроме того, она заметила, что из-за нынешней манеры молодых поэтов громко декламировать свои стихи, часто перед большой аудиторией, легко спутать хорошую поэзию с эстрадной славой. вверх

223 Во время нашей с ней беседы в 1964 году Ахматова прочитала эти строки; объясняя свои отношения с Гумилевым, она указала на слово "чужая" и добавила: "В этом вся трагедия". вверх

224 Заглавие трагедии дано по одной из частей драмы "Энума элиш", написанной в Ташкенте и впоследствии уничтоженной. По мнению В. В. Иванова, стихотворение 1964 года совсем не то же, что пьеса. Н. Мандельштам описывает ее в своих воспоминаниях (Hope Abandoned. P. 350 - 357); стихотворение же ей не нравилось (Ibid. P. 362 - 363). вверх

225 См.: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 335. вверх

226 Бывшая Кузьмина-Караваева. вверх

227 По словам Ахматовой, ее юный друг Ардов не знал, что спросить, так что ей пришлось позаботиться и о вопросах, и об ответах. Она подарила мне вырезку из вечерней ленинградской газеты "Смена", но даты я установить не смогла. (Интервью, подписанное М. Ольшевский, появилось в "Смене" за 6 июля 1965 года. - Прим. перев.) вверх

228 Я послала сценарий Ахматовой, потому что он напомнил мне что-то из "Поэмы без героя" и "Пролога". вверх

229 Персонаж стихотворения Теннисона. - на котором, как и на Фонтанном Доме, был изображен герб с девизом, прозвучавшим в "Поэме без героя": "Deus conservat omnia". Прим. перев. вверх

230 Wosien M. The Russian Folk Tale. Some Structural and Thematic Aspects. - Slavistische Beitrage. Band 71. Munich, 1969. P. 104 - 105. вверх

Источник: http://akhmatova.by.ru/bio/ah8.htm#222a

АХМАТОВА У МОДИЛЬЯНИ

Каменные женщины стоят свободно. Склонившись лишь перед общею судьбой

Последняя сенсация музейного Нью-Йорка — выставка-ретроспектива Амадео Модильяни. Она превзошла ожидания хозяев и измучила их. С утра к Еврейскому музею, солидному особняку на Пятой авеню, выстраивается очередь, огибающая целый квартал.

Критики объясняют это тем, что Модильяни с его оглушительным талантом и дерзкой манерой, с его нищей и короткой — 35-летней — жизнью, с его пристрастием к монпарнасским кафе, гашишу и абсенту идеально вписывается в образ того героя богемного Парижа, о котором так любят писать романы и снимать фильмы.

Собрав очень представительную экспозицию (более ста работ: скульптура, рисунки, живопись), куратор Мэйсон Клайн хотел обойти легенду, показав ньюйоркцам другого Модильяни. Прежде всего — еврея. Вряд ли из этого что-то вышло. Действительно, приехав в 1905 году в Париж, где еще помнили дело Дрейфуса, художник демонстративно представлялся: «Модильяни, еврей». Однако выходец из старинной эмансипированной семьи сефардов (среди его предков был Спиноза) Модильяни принадлежал к плеяде европейских космополитов-модернистов. Искусствоведы называли этот этап «музейным», подразумевая под этим термином, что художник ищет себе предшественников не в национальных традициях, не в мастерской учителя, а в галереях музеев. Надеясь оторваться от привычных корней западной живописи, Модильяни изучал в Лувре очень старое искусство — египтян, кхмеров, византийцев, доисторическую греческую архаику. Когда я в Афинах попал в музей кикладской скульптуры, сразу узнал в этих аскетических каменных лицах безо рта и глаз художественный язык Модильяни.

Выставка в Еврейском музее открывается как раз с тех ранних работ, которые определили архаические идиомы художника. Считая себя в первую очередь скульптором, Модильяни хотел придать пластике архитектурные формы. Человеческое тело на его первых работах часто напоминает колонну с головой вместо капители. Еще больше его интересовали кариатиды. Только у Модильяни этот архитектурный элемент лишен функции — его каменные женщины стоят свободно, склонившись лишь под тяжестью общей для нас всех судьбы.

Стремление к обобщенным, абстрактным формам оказалось, как это постоянно случалось с художниками в ту пророческую эпоху, крайне созвучно времени. Дело в том, что ранние работы Модильяни предсказывали явления массового общества, рожденного на фронтах Первой мировой войны. Скульптуры Модильяни с их стертой индивидуальностью, его лица-маски с прорезями вместо глаз напоминают головы в противогазе. Они изображают не человека, а особь, трагический декоративный элемент, безликую деталь общего устройства жизни, пущенной под откос.

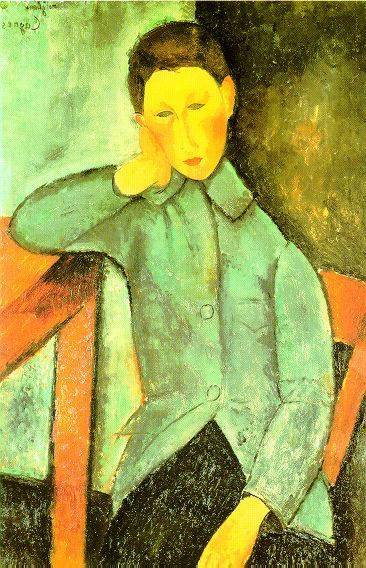

Тем удивительнее, что лучше всего Модильяни удавались портреты. Лишенный доступа к материалу, постоянно мучаясь от нищеты, он обратился к портрету как временному заменителю скульптуры, но этот почти вынужденный шаг открыл нам нового Модильяни. Сводя к минимуму детали, презирая подробности, он умудрялся передавать не только бесспорное сходство с моделью, но и придавать портретам монументальный, вневременной характер. Иногда эти картины кажутся памятниками. Таков Кокто, изображенный сразу в фас и в профиль, или Макс Жакоб с разными глазами. Модильяни будто прессовал облик своих друзей, вынимая их из потока времени.

Интересно, что мужчины на его портретах более психологичны, более индивидуальны, чем женщины. Зато у последних есть тело.

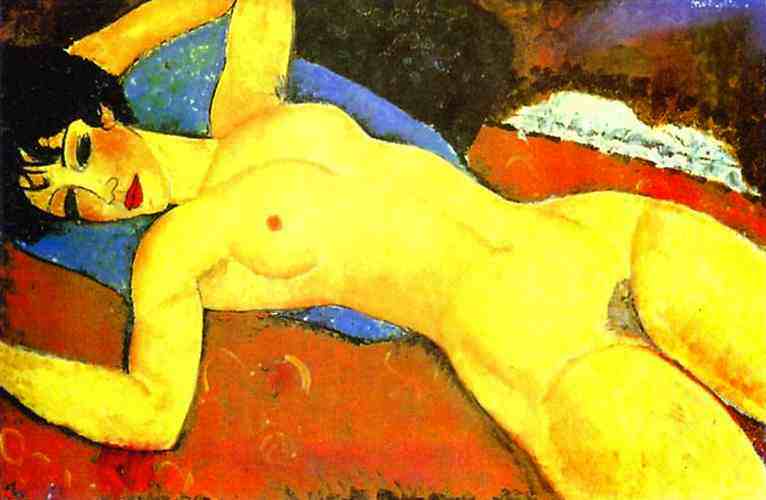

Два последних зала выставки отведены под ню, которые принесли Модильяни громкую — скандальную — славу. Впервые показанные в декабре 17-го, эти работы вызвали такое возмущение, что выставку закрыла полиция. Привыкших ко всему парижан оскорбила не нагота, а бесцеремонность натурщиц, которые вызывающе смотрят прямо в глаза разглядывающих их зрителей.

И здесь Модильяни смог добиться двойного эффекта. Плоть на его картинах не кажется живой, но каждая модель сочится жизнью. Возможно, фокус — в позе. Нагие красавицы парят в терракотовом «мясном» колорите, как эротический мираж или соблазнительное сновидение.

Надо сказать, что для меня, как и для всего выросшего в 60-е поколения, знакомство с Модильяни началось с Ахматовой. Первый раз мы увидели его работу на суперобложке ее знаменитого сборника «Бег времени», который с благоговением хранили все, кто мог достать эту книгу.

Неудивительно, что, попав на выставку, я вместе с многочисленными посетителями-соотечественниками первым делом бросился к рисункам Модильяни — свидетелям отношений молодого итальянского художника с молодой русской поэтессой. В мемуарах Эренбурга, другой культовой книге нашего поколения, об этом эпизоде говорится коротко и сдержанно: «Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать».

Три рисунка, выставленные в Еврейском музее, не оставляют сомнений в характере их отношений. Обнаженная Ахматова с ее неповторимым горбоносым профилем прекрасна, как дриада. Это, конечно, рисунок влюбленного. Испытывая при виде голого классика понятное смущение, я не мог стереть с лица улыбку: какой все-таки красивой была эта пара гениев.

Александр ГЕНИС, специально для «Новой» , Нью-Йорк

26.07.2004

Источник: http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/53n/n53n-s32.shtml

Анна Ахматова о Модильяни

13 июля 2007 г. во Флоренции на одной из площадей подошел к книжному развалу

и взял в руки монографию, посвященную Модильяни.

Втайне я искал его другой рисунок, посвященный Ахматовой,

более реалистичный, скажем так. "Пойдем, ну что ты опять встал!?" - тянул меня мой спутник.

Но мне не хотелось убивать надежду и я продолжал листать... Нашел! Еще некоторое время ушло

на уговоры продавщицы разрешить мне сделать всего один кадр (масса славянской экспрессии!).