Е.Рейн и И.Бродский.

ИОСИФ БРОДСКИЙ (1940-1996)

Рождественский романс

Жене Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой

среди кирпичного надсада

ночной кораблик негасимый

из Александровского сада.

Ночной кораблик нелюдимый,

на розу желтую похожий,

над головой своих любимых,

у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой

пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.

В ночной столице фотоснимок

печально сделал иностранец,

и выезжает на Ордынку

такси с больными седоками,

и мертвецы стоят в обнимку

с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой

певец печальный по столице,

стоит у лавки керосинной

печальный дворник круглолицый,

спешит по улице невзрачной

любовник старый и красивый,

полночный поезд новобрачный

плывет в тоске необъяснимой.

Плывет в тоске замоскворецкой

пловец в несчастие случайный,

блуждает выговор еврейский

по желтой лестнице печальной,

и от любви до невеселья,

под Новый Год, под воскресенье,

плывет красотка записная,

своей любви не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,

дрожат снежинки на вагоне,

морозный ветер, бледный ветер,

обтянет красные ладони,

и льется мед огней вечерних

и пахнет сладкою халвою,

ночной пирог несет сочельник

над головою.

Твой Новый Год по темно-синей

волне средь моря городского

плывет в тоске необъяснимой,

как будто жизнь начнется снова,

как будто будут свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево.

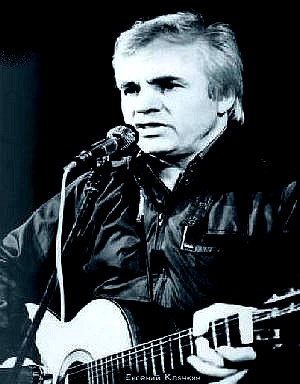

1962Лучшим исполнителем этого романса

был бард Евгений Клячкин.

http://community.livejournal.com/kliachkin/

* * * Е.Р. Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке отражения город. Позвякивают куранты. Комната с абажуром. Ангелы вдалеке галдят, точно высыпавшие из кухни официанты. Я пишу тебе это с другой стороны земли в день рожденья Христа. Снежное толковище за окном разражается искренним "ай-люли": белизна размножается. Скоро Ему две тыщи лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда, завтра - четверг. Данную годовщину нам, боюсь, отмечать не добавляя льда, избавляя следующую морщину от еённой щеки; в просторечии - вместе с Ним. Вот тогда мы и свидимся. Как звезда - селянина, через стенку пройдя, слух бередит одним пальцем разбуженное пианино. Будто кто-то там учится азбуке по складам. Или нет - астрономии, вглядываясь в начертанья личных имен там, где нас нету: там, где сумма зависит от вычитанья. декабрь 1985Виктор Куллэ:

В 1961 году, во время работы над "Шествием", Бродский, по собственному свидетельству, еще не был знаком с Библией [IV:14, 115], но в финале поэмы неожиданно появляются христианские мотивы, окрашенные, правда, стихийным экзистенциализмом: "...кроме страха перед дьяволом и Богом / существует что-то выше человека". Следующим непосредственно за "Шествием" произведением Бродского стал знаменитый "Рождественский романс" [СС1:150-151]. Собственно, написание его было предсказано в последней главе "Шествия": "Теперь зима и скоро Рождество, / и мы увидим новую толпу" [СС1:148].

Стихи эти, ставшие "рекордными" и по количеству публикаций, и по популярности (Ольга Седакова именует их "эпиграфом к поэтической эпохе", знаменующей появление "новой лирики" [VII:56, 258]), стоят в творчестве Бродского особняком. Интонационное и ритмическое влияние "Столбцов" Заболоцкого ("Вечерний бар"), на которое обращает внимание в одной из самых ранних (1965 года) рецензий Юрий Иваск [VI:21], оказалось поверхностным и случайным. По меткому замечанию Л.Лосева, сюжетом "Рождественского романса" является "тоска вообще". Тем не менее значение этих стихов в творчестве Бродского чрезвычайно важно, и вовсе не по причине их популярности. "Рождественский романс" должен быть прочитан именно как заключительный аккорд "поэтического дневника" 1961 года. Связь стихотворения с "Шествием" очевидна — мотив движения в сомнамбулическом пейзаже. Но если в "Шествии" движутся аллегории, то "новая толпа" состоит уже из людей. Если в "Шествии" персонажи плетутся как похоронная процессия, то здесь — плывут. Глагол "плыть" употребляется во всех шести строфах романса; в пяти случаях (за исключением последней) с него начинается строфа; в четвертой строфе он употреблен дважды и усилен существительным "пловец". Такое акцентирование для поэзии Бродского совершенно нехарактерно. Функциональность глагола "плыть" отсылает нас к разобранным выше метафорам время-вода и человек-рыба. Так в "Рождественском романсе" поэт впервые устанавливает для себя связь между временем и христианством.

"Начиная с 'Рождественского романса', — отмечает Л.Лосев, — календарь поэзии Иосифа Бродского — только христианский, определяемый не датами солнцеворотов, а Рождеством, Пасхой, Сретеньем. Смена номеров года малозначительна, важно другое, что каждый год повторяется Год — Рождество, Пасха и все остальное. Этим во многом и определяется волнующая сиюминутность происходящего в календарных стихах Иосифа Бродского, эффект присутствия и участия автора" [VI:36, 321]. Лосев неслучайно поставил акцент на "эффекте присутствия и участия". За год до написания "Рождественского романса" стихи Бродского стали подчиняться законам личного времени, в результате чего и был создан "поэтический дневник". Бродский еще не читал Писания, окружение его также было атеистическим. К христианству привела сама поэзия, как через собственную поэтическую практику, так и через стихи Баратынского, Пушкина, Мандельштама. После "Рождественского романса" Бродский каждое Рождество своей жизни будет встречать стихотворением. Так личное время стихотворца сливается с временем христианской культуры. Сам поэт говорил, что христианство связано для него прежде всего с идеей структурирования времени, с наличием универсальной точки отсчета: "Чем замечательно Рождество? Тем, что здесь мы имеем дело с исчислением жизни — или, по крайней мере — существования — в сознании — индивидуума, одного определенного индивидуума" [IV:15, 51]. В отличие от Пастернака, видевшего в Рождестве событие в истории всего человечества, для Бродского это праздник каждого конкретного человека, повторяемость которого является единственной альтернативой неумолимому поступательному ходу времени (Лосев, [VI;36, 318]) (#44).

Напечатанный (приятель полтора года мученически целился указательным) на восьмушках почтовой бумаги высшего полупапиросного качества с синим обрезом и за рубль у подпольного частника переплетенный, конечно же, не без самопального вензеля-кренделя расплывшимся золотом по синей обложке, неведомо чьим безошибочным вкусом выбранный по "марамзинскому собранию" том Бродского. Лет двадцать пять прошло, но я помню еще — от трех или четырех стихотворений ("Ни страны, ни погоста...", "Рождественский романс", кажется, "Письма к римскому другу", несомненно "Сын, если я не мертв, то потому..." с его гениально украденными у Вертинского строчками "Во мне кричит все детское. Ребенок / Один боится уходить во тьму") — тот особый мгновенный озноб продольно сквозь позвоночник и, в одновременном сочетании с ним, такой же мгновенный подложечный как бы ожог: обычный физиологический отзвук великих стихов и, хотя это к теме сейчас не относится, точно такой же, как ни странно, неотличимо такой же — от высшей степени стихотворной бездарности, которая в чистом виде, в сущности, встречается так же редко, как гениальность. А впрочем, неудивительно — и тут и там на нервы действует абсолютное (но лишь только абсолютное!) бесстыдство всецелой (но единственно лишь всецелой) человеческой обнаженности, с литературным качеством непосредственно не связанное. Великими стихами является лишь один из многих возможных способов достижения такого бесстыдства, если кому оно нужно, и далеко не самый эффективный при этом.

Сразу же должен оговориться, что не вкладываю в понятие "великие стихи" никакой особенной мистики — но и никакой точной науки. Великими называются стихи, которые ощущаются великими, великий же поэт — тот, кто их написал, вне зависимости от обстоятельств и личностей. В этом смысле Александр Ривин с его двумя с половиной стихотворениями равен Гомеру. А безымянный автор "Сороковых-роковых" — Лермонтову, как в этом ни прискорбно признаться. Иосиф Бродский написал сорок бочек арестантов великих стихов, начиная с примерно 1959 г. до примерно 1977-го, в последующие годы — еще три-четыре штуки , стало быть статус его не подлежит с моей точки зрения никакому сомнению, но это, разумеется, несущественно. "Несущественно" безо всякой иронии. Меньше всего мне бы хотелось притовариться к стаду пожилых инженерских телят, "кусающих груди кормилицы", потому что им удалось заработать пару долларов на искусственные челюсти — просто сам Бродский, абсолютный чемпион России в области литературной политики со времен Брюсова (при всей несоизмеримости личных дарований, не в пользу, разумеется, старательного старателя Валерия) сам себя сманеврировал в эту зону бесспорности, в зону полной — лет еще двадцать, пожалуй — бессмысленности полемического обсуждения его фигуры, не говоря уже о персоне. Воздействие Бродского на русское стихосложение, в первую очередь профессионально-массовое, переоценить трудно. Оно настолько велико, что уже почти не ощущается. Страх и ужас литобъединений 70-80-гг. — "похоже на Бродского" — практически никому уже не ставится в упрек, хотя и наполняет журналы и книги . Но пишущие в сегодняшних журналах и книгах — стихами, прости Господи! — , использующие этот совершенный, даже слишком совершенный речевой инструмент Бродского в качестве общедоступного freeware, они-то еще по большей части родом из того времени, из времени "большого анжамбманного террора". Они про себя знают. Поэтому им не хватает у Бродского духовности.

Пожалуй, главное, что выделило Бродского из сонмища совслужевских детей, в конце 50-х и начале 60-х гг. вышедших на возрождение русской поэзии, как на освоение целинных и залежных земель, это не сами по себе определенные ему Богом дарования, но дарованное ему умение эти дарования приложить и развить. Точнее говоря, корень этого умения — его исключительный в русской поэзии ум, понятый как способность к соображению. К со-ображению. Не только к со-ображению внутри отдельного текста, это как раз основа любого сочинения стихов, то, что Пушкин понимал под вдохновением. Но к со-ображению в контексте собственного корпуса и, самое главное, в больших литературных контекстах, причем к соображению сугубо утилитарному (не ругательство и не похвала) — что из чего можно сделать, что к чему сгодится . С Бродским не происходило никаких обычных в биографиях больших поэтов "чудес" (архетип — Лермонтов: юношеская графомания в эклектической эстетике "Библиотеки для чтения" и вдруг, в сущности, внутри той же самой эстетики, эклектики и необязательности — рационально необъяснимый взрыв), Бродский вытянул себя из бессознательного хаоса сам, за рыжее из ржавого, последовательными осмысляющими усилиями, выводы из которых немедленно прилагались им к практике стихосложения. Брал же он свое там, где всякий мог его взять — из книжки полухалтурных переводов, из на три четверти довоображаемого чтения на иностранных языках, из устных воспоминаний, из разговоров ученых знакомцев, даже из советской литературной теории. К слову сказать, у советской литературной машины было на самом деле две литературных теории — внутренняя (практическая) и внешняя (официальная), наподобие орвелловских партий. С этой точки зрения сила первоначального воздействия Бродского на советскую публику может частично объясняться тем, что он выступил в несколько парадоксальном качестве "идеального поэта" по внешней теории — "настоящий эпос", "настоящие большие чувства", "настоящий сегодняшний человек в центре", романтическое напряжение и реалистическое изображение социального бытия, живой язык на основе "классических заветов", наконец — всего этого формально требовали от любого советского поэта, но в сущности никогда ни с кого не спрашивали, заранее смиряясь с паллиативами. Эта внешняя теория была как бы "для красоты", ее исполнение заведомо блокировалось недостижимостью заданного идеологического результата. Бродский 60-х гг. — именно тот поэт, о котором официальная теория и мечтала, то есть заявляла, что мечтает. До некоторой степени это похоже на идею ранней правозащиты — пойти и потребовать от властей исполнения закона, про который все знают, что он просто так, для красоты.

Талант встречается часто, ум — почти никогда. Гений — это не много таланта, и даже не высшая степень таланта, а большой талант и ум в их удавшемся взаимодействии. Если бы современники имели склонность давать прозвища не по внешнему, а по основному, им бы пришлось прозвать Иосифа Бродского не Рыжим, а — как афиняне Анаксагора — Умом. ...Да уж какие там афиняне, те-то были пусть и легкомысленным, продажным и эгоистичным, но несомненно свободным народцем.

Ум Иосифа Бродского, почти безошибочно действовавший в области больших контекстов, продольных и поперечных временных рядов, сделал его, скорее всего как побочное следствие, — я уже об этом упомянул — непревзойденным гением литературной политики. Литературная политика — это не интриги по поводу публикации, литфондовской дачи или грошового гранта, как ошибочно и в первую очередь по недостатку воображения все еще полагает большинство субъектов литературной жизни, литературная политика — это искусство навигации в идеальном фарватере большой иерархии при учтении и использовании реальных отмелей, водоворотов, вешек и т.д. — т.е. реальной социологии литературного процесса, в которой основную роль в соответствии с натурой вещей играют вышеупомянутые дачи и гранты и обозначаемые ими небольшие честолюбия, более всего боящиеся признаться себе в том, какие же они все-таки небольшие. Именно в этой, а не в собственно литературной области был Бродский учеником и первенцем Анны Ахматовой, как известно, примерно с середины 50-х гг. положившей в основание своей жизни борьбу за утверждение "четверичного мифа", за внесение в будущий воображаемый учебник своего рода "коллективного Пушкина" XX века, в жертву чему были принесены и историко-биографическая достоверность (как, например, в ее воспоминаниях о Мандельштаме), и, в конечном итоге, "Поэма без героя", бесконечно переписываемая (и ухудшаемая) под образ безупречной величественности. Бродский унаследовал это ее отчетливое, несомненно происходящее из десятых годов, слегка гимназическое представление о большом литературно-историческом контексте и так успешно вписал себя в этот контекст, что в значительной степени изъялся из своего собственного времени. Его зверское добродушие по отношению к современникам и объясняется по большей части тем, что они для него никакими современниками не являлись — Бродский, не в непосредственной своей поэтике, а в самоощущении, катапультировал себя в некие "двадцато-тридцатые годы", сделался как бы "последним всерьез поэтом", пятым колесом в священной колеснице АЦМП. АЦМП (б). Такова была его стратегия.

Ирония биографии Иосифа Бродского, конечно, заключается в том, что заграницей, в совершенно неирархической и принципиально беспородной культуре, давно являющейся к тому же не главным блюдом общественного банкета, а неким десертом, заказываемым по привычке, по принятому пока что регламенту и потому что "доходы позволяют", но оставляемым на тарелке почти что нетронутым (частью по причине "спасибо, наемшись", частью по причине "ты мне эту лягушку хоть сахаром обваляй"), все это его тактическое и стратегическое искусство оказалось малоприменимым. Надо было срочно развивать параллельные тактики, что, благодаря не только выгодной исходной позиции, но и исключительной умственной способности Бродского, оказалось для него не так уж и сложно. Но с идеей большой стратегии пришлось постепенно распрощаться. Бродский смотрел на вещи реально и всегда жил там, где жил.

Но как раз в эти времена, в особенности после Нобелевской премии, прорыва границ и внезапно, неожидаемо забурлившего потока посетителей "с той стороны" — друзей юности, молодых стихотворцев, старых глупых критиков, интервьюеров, барышень, желающих "приобщиться к телу", практикуя с ними и через них литературную политику как своего рода "искусство для искусства", в сущности уже безо всякой серьезной личной надобности, Бродский и достиг вершины своего мастерства в этой области. Впору называть, как в фигурном катании или шахматах, его именем те или иные комбинации, прыжки и поддержки, например, трехходовку "ложный дуумвират" или поддержку "учитель". Сколько недалеких счастливцев возвращались из далеких америк с задирающей подбородок идеей "мы с Иосифом два первых поэта" и не без задней мыслишки "Иосиф-то где, а я вот он тут". Самозабвенным чириканьем на этот мотив заполнялись эфиры и печатные площади, но через некоторое время, конечно же, обнаруживалось, что таких резвых двоиц "мы с Иосифом первые" бродит по площадям и эфирам не одна, не две и не пять, и в них только один член постоянный, а второй — легче легкого заменяемый. Эффект описывать нет надобности. Я уж не говорю об "учителях" Иосифа Бродского, имя им легион. Бродский вообще был Цезарь.

Зачем ему было все это нужно, если ему все это было очевидно не нужно? — бороться давно было не за что, ни в практическом, ни в честолюбивом смысле, свою изобильную "хвалу" он искусно и сознательно превратил в небрежно позолоченное оскорбление, "хулой" же практически никого не побаловал — Россия ему представлялась скорее всего чем-то полупризрачным, малореальным, "царством теней" (что в каком-то смысле являлось перенесением и переворотом стандартного советского отношения к эмиграции), ни в какую "текущую" русскую литературу "после себя" он по большому счету не верил. Зачем все-таки? Думаю, ответ прост — у него был талант к этому.

Олег Юрьев

(1) Нет смысла специально останавливаться на том, что в конце 70-х гг. произошло со стихами Бродского. Интересующихся отсылаю к блистательной и обильной примерами статье А. Расторгуева (В. Тележинского) в сборнике "Иосиф Бродский размером подлинника" (сборник статей и публикаций к 50-летию Бродского, Таллин, 1990), о которой сам предмет заметил в частной беседе с одною передачливой поклонницей, что это единственный осмысленный материал на всю книжку, от себя скажем, полную то жалкого раболепия, то скрытого недоброжелательства, а иногда и того и другого одновременно.

(2) Похожее случилось, начиная примерно с середины XIX века, с Пушкиным, нам уже невозможно почувствовать или представить себе, что кто-то писал или пишет "похоже на Пушкина", хотя в 20-30-х гг. в этом обвиняли всех подряд. Даже прилежного барона Розена сегодня в этом никто бы не заподозрил. Некрасов, без остатка разошедшийся в стихотворстве 80-90-х гг. — еще один пример этого "исчезновения стиля".

(3)"В качестве не доказательства, но примера: "... Просто я хотел а) переплюнуть британцев, метафизиков... Дело в том, что поэзия - это колоссальный ускоритель мышления. Она ускоряет работу мысли. И вот я подумал - хорошо, Иосиф, тебе надо изложить на бумаге мысль, или образ, или что угодно и довести их до логического конца, где начинается метафизическое измерение. Так бы я сформулировал свою задачу, если бы умел это делать тогда".— из интервью Дэвиду Бетеа, "Независимая газета" от 27 янв. 2000 г., и там же далее: "... Мне просто нравилась строфика, я любил ее центробежную силу..."

Источник: http://www.newkamera.de/lenchr/brod.html

И.А. Бродский

Содержание

Введение....................................................................2

Биография.................................................................3

Литературные воззрения И. Бродского...................5

Анализ творчества И. Бродского.............................8

Заключение...............................................................22

Библиография...........................................................24

Введение

Советская гласность имеет особое значение для русской зарубежной литературы. В западных странах ничего не видят предосудительного в том, что некоторые люди проживают за границей. По-английски таких людей называют "expatriates". Как известно, у русских писателей советского периода таких возможностей не было. Теперь изгнание окончилось, хотя Исход продолжается. И пришло время оглянуться назад и сохранить для будущих поколений показания тех, кто пережил изгнание.

Литературными изгнанниками можно считать и так называемых внутренних эмигрантов, то есть писателей, находящихся в ссылке внутри России.

Русские эмигранты советского периода традиционно делятся на три группы: "первая волна" - то есть те, которые уехали во время или сразу после гражданской войны в России; "вторая волна", к которой относятся люди, бежавшие на Запад или оставшиеся там во время Второй мировой войны; и "третья волна" - эмигранты, покинувшие страну в семидесятые годы и позднее.

Предметом нашего исследования является "третья волна" эмиграции.

Советский Союз беспрестанно проводил ожесточенную войну против эмиграции, выпуская многочисленные статьи, которые рисовали мрачную картину эмигрантской жизни.

Не отступая от своей жесткой линии в отношении эмиграции, советские власти прибегли к тактике, примененной в свое время к Троцкому, - лишению гражданства.

История русской эмиграции неумолимо связана с евреями в России. Евреи составляли основную часть экономической эмиграции. "Третья волна" стала еврейским феноменом. По мере того, как отходят в иной мир старшие, русская эмигрантская община становится все более и более общиной русских евреев.

В своей работе мы рассмотрим мир русской иммиграции и остановимся на творчестве Иосифа Бродского.

Биография.

Когда младенец вступает в мир, он, как белый лист бумаги, открыт для любого, кто захочет написать свою строчку. В младенчестве все мы похожи, в старости - все разные. Формирование мировоззрения есть процесс без конца, даже в зрелом возрасте человек может резко изменить свои убеждения, но главный период становления личности, конечно, юность. От того, как поведут себя окружающие люди, что они скажут или сделают, часто зависит вся дальнейшая жизнь.

Иосиф Бродский, позднее ставший лауреатом Нобелевской премии, тоже, хорошо это или плохо, не стал исключением. Между его юношескими стихами, которые Ахматова называла волшебными, и зрелым творчеством, за которое он, собственно, и был удостоен премии, огромная разница. Нет, мастерство мастера (тавтология) не изменилось, но совсем другим стало содержательное, и еще больше - психологическое наполнение стихов. Иосиф Бродский родился в 1940 году в Ленинграде.

На стихотворение выдающегося поэта обратила внимание Анна Ахматова, чьим учеником Бродский был многие годы.

Бродский рос в семье фотокорреспондента одной из газет, а журналисты, как известно, обычно наиболее раскрепощенные личности. Немалое влияние на развитие Бродского оказала и атмосфера Санкт-Петербурга. И поведение молодого Бродского отличалось смелостью, полным пренебрежением к существовавшим канонам. Гордин пишет, что в 18 лет Бродский выступил в университете на прениях, построив свою речь на статье Троцкого, которую только что прочел, чем привел присутствовавших там академиков и проч. в состояние глубокого шока. Можно понять их удивление, если учитывать, что в начале 60-х любое упоминание Троцкого было строжайше запрещено, такого политика никогда не существовало. И можно понять ленинградские власти, которым, естественно, сообщили о происшедшем, сразу же взявшие строптивца на заметку. Но Бродский так и не взялся за ум.

В 1963 году состоялось выступление главы советского государства Н.С. Хрущева, началась новая кампания, направленная против интеллигенции, и - один из первых ударов тогдашней ленинградской администрации пришелся по Бродскому. Его объявили тунеядцем. Бродского сослали на пять лет в деревню Норинское Архангельской области.

В то же время, сочиняя эти внеидеологические, что само по себе было противопоказано, стихи, Бродский еще и ведет себя вызывающе: работает кочегаром, санитаром в морге, коллектором в геологической экспедиции, и всегда поступает, как свободный человек, что по тем временам было просто дико для окружающих. И его стихи той поры - оптимистичны, в них нет присутствия тления, смерти.

Значит, нету разлук.

Существует громадная встреча.

Значит, кто-то нас вдруг

в темноте обнимает за плечи...

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ

ИОСИФА БРОДСКОГО

Иосифа Бродского часто называют "последним реальным новатором", "поэтом нового измерения" или "поэтом нового видения".

Во всех "определениях" Бродского-поэта присутствует слово "новый". И это, думается, не случайно.

Он - поэт мыслитель, поражающий нетрадиционностью мыслей. Любой культурный человек идет по выработанному человечеством руслу, и его гордость состоит в том, что он повторяет самые последние достижения культуры. Бродский, наоборот избегает читать то, что стремились понять десятки поколений до него.

На вопрос: "В чем ваша поэтическая иерархия?". Бродский ответил, в интервью Джону Глэду: "Ну, прежде всего речь идет о ценностях, хотя и не только о ценностях. Дело в том, что каждый литератор в течении жизни постоянно меняет свои оценки. В его сознании существует как бы табель о рангах, скажем, тот-то внизу, а тот-то наверху... Вообще, как мне представляется, литератор, по крайней мере я, выстраивает эту шкалу по следующим соображениям: тот или иной автор, та или иная идея важнее для него, чем другой автор или другая идея, - просто потому, что этот автор вбирает в себя предыдущих".

"В конечном счете каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть или удержать утраченное или текущее время".

Язык, по Бродскому, - анатомия, высшая созидающая ценность, язык первичен.

В творчестве Бродского исследуется конфликт двух философских категорий: пространства и времени.

"Меня более всего, - пишет Бродский, - интересует и всегда интересовало, - это время и тот эффект, какой оно оказывает на человека, как оно его меняет, как обтачивает, то есть это такое вот практическое время в его длительности. Это, если угодно, то, что происходит с человеком во время жизни, то, что время делает с человеком, как оно его трансформирует... на самом деле литература не о жизни, да и сама жизнь не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух: пространстве и о времени... время для меня куда более интересная категория, нежели пространство".

Пространство поэт не любит, потому что оно распространяется вширь, то есть ведет в никуда. Время любит, потому что оно в конечном счете оканчивается вечностью, переходит в нее. Отсюда конфликт между этими категориями, который принимает частью форму противостояния белого и черного.

"Диктат языка - это и есть то, что в просторечии именуется диктатом музы, на самом деле это не муза диктует вам, а язык, который существует у вас на определенном уровне помимо вашей воли", - сказал Бродский в одном интервью; эту мысль он повторил и в своей нобелевской речи.

Какой онтологической ценностью обладает художественное слово в современном мире, ставящем индивида перед выбором: "прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь" или же "израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию"?1

Слово как сопротивление какой бы то ни было деспотии, как будущее культуры, реализующееся в ее настоящем.

"Поэта далеко заводит речь..." - эти слова Цветаевой Бродский воплотил в своем поэтическом опыте, а также в жизни, выбросившей его на далекий берег.

АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА

ИОСИФА БРОДСКОГО

Лауреат Нобелевской премии 1987 года по литературе, поэт русской культуры ныне, по воле судьбы, принадлежит американской цивилизации.

Роберт Сильвестр писал о Бродском: "В отличие от поэтов старшего поколения, созревших в то время, когда в России процветала высокая поэтическая культура, Бродский, родившийся в 1940 году, рос в период, когда русская поэзия находилась в состоянии хронического упадка, и вследствие этого вынужден был прокладывать свой собственный путь".

Высказывание Сильвестра достаточно справедливо, потому что в качестве поэзии выдавалось то, что существовало на страницах печати, - но это был абсолютный вздор, об этом и говорить стыдно, и вспоминать не хочется.

"Ценность нашего поколения заключается в том, что, никак и ничем не подготовленные, мы проложили эти самые, если угодно, дороги" - пишет Бродский. "Мы действовали не только на свой страх и риск, это само собой, но просто исключительно по интуиции. И что замечательно - что человеческая интуиция приводит именно к тем результатам, которые не так разительно отличаются от того, что произвела предыдущая культура, стало быть, перед нами не распавшиеся еще цепи времен, а это замечательно".

Поэт русской культуры ныне принадлежит американской цивилизации. Но дело не ограничивается цивилизацией. В случае с Бродским эмиграция не просто географическое понятие. Поэт пишет на двух языках, Таким образом, в творчестве поэта сошлись и причудливо переплелись две разнородные культуры, и их "конвергенция", случай в известной мере уникальный, чем-то напоминает творческую судьбу В. Набокова.

В своей книге-эссе "Меньше, чем единица", написанной по-английски, как считают сами американцы, пластично и безупречно, Бродский приобщает американского читателя к миру русской поэзии. В своих же русских стихах поэт парит над американским ландшафтом:

Северо-западный ветер его поднимает над

сизой, лиловой, пунцовой, алой

долиной Коннектикута. Он уже

не видит лакомый променад

курицы по двору обветшалой

фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок,

все, что он видит - гряду покатых

холмов и серебро реки,

вьющейся точно живой клинок,

сталь в зазубринах перекатов,

схожие с бисером городки

Новой Англии...

Этот полет одинокого сильного ястреба, держащего курс на юг, к Рио-Гранде, на пороге зимы, прослежен, казалось бы, американским глазом, но смущает финальная строка стихотворения: детвора, завидев первый снег, "кричит по-английски: "Зима, зима!" На каком же языке ей кричать в США, как не по-английски? Последняя строка вызывает герметичность американского мира, вселяет подозрение, что здесь не обошлось без мистификаторской мимикрии, разрушенной напоследок намеренно и наверняка.

В декорациях американского неба вдруг возникает черная языковая дыра, не менее страшная, чем осенний крик птицы, чей образ, и без того нагруженный тяжестью разнородного смысла, в виду той дыры приобретает новое, четвертое измерение, куда и устремляется ястреб:

...Все выше. В ионосферу.

В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,

где вместо проса - крупа далеких

звезд. Что для двуногих высь,

то для пернатых наоборот.

Не мозжечком, но в мешочках легких

он догадывается: не спастись.

А вот стихотворение из книги Бродского "части речи" (1977). Оно написано в знакомой нам форме фрагмента, которая заставляет вспомнить, что он принадлежит к школе Ахматовой:

...и при слове "грядущее" из русского языка

выбегают мыши и всей оравой

отгрызают от лакомого куска

памяти, что твой сыр дырявой.

После скольких зим уже безразлично, что

или кто стоит в углу у окна за шторой,

и в мозгу раздается не неземное "до",

но ее шуршание. Жизнь, которой,

как даренной вещи, не смотрят в пасть,

обнажает зубы при каждой встрече.

От всего человека вам остается часть

речи. Часть вообще. Часть речи.

Стихотворение так и начинается у Бродского со строчной буквы после отточия. При слове "грядущее" по прихоти ассоциаций из языка возникают другие слова с присущими им шлейфами настроений, эмоций, чувствований. Они, как мыши, вгрызаются в память, и тут выясняется, что память стала дырявой, что многое уже забылось. Слово влечет за собой другое слово не только по смыслу, многие ассоциации возникают по созвучию: грядуЩее - мыШи - Шторой - ШурШание. За этой звуковой темой следует другая: Жизнь - обнаЖает - в каЖдой. Далее развивается третья: встреЧе - Человека - Часть - реЧи - Часть - реЧи - Часть - реЧи. Это не просто инструментовка на три темы шипящих согласных звуков, это слова-мыши, которые выбегают и суетятся при одном только слове "грядущее".

Творчество Бродского метафизично, это микрокосмос, где уживается Бог и черт, вера и атеизм, целомудрие и цинизм. Его поэзия чрезвычайно объемна и - одновременно - разнопланова. Не случайно один из его лучших сборников назван в честь музы астрономии - Урании. Обращаясь к Урании, Бродский пишет:

Днем и при свете слепых коптилок,

видишь: она ничего не скрыла

и, глядя на глобус, глядишь в затылок.

Вон они, те леса, где полно черники,

реки, где ловят рукой белугу,

либо - город, в чьей телефонной книге

ты уже не числишься. Дальше к югу,

то есть к юго-востоку, коричневеют горы,

бродят в осоке лошади-пржевали;

лица желтеют. А дальше - плывут линкоры,

и простор голубеет, как белье с кружевами.

"...зачастую, когда я сочиняю стихотворение и пытаюсь уловить рифму, вместо русской вылезает английская, но это издержки, которые у этого производства всегда велики. А какую рифму принимают эти издержки, уже безразлично" - так говорит Бродский о "технологии" своего творчества. "Больше всего меня занимает процесс, а не его последствия". "...когда я пишу стихи по-английски, - это скорее игра, шахматы, если угодно, такое складывание кубиков. Хотя я часто ловлю себя на том, что процессы психологические, эмоционально-акустические идентичны".

Ветренно. Сыро, темно. И ветренно.

Полночь швыряет листву и ветви на

кровлю. Можно сказать уверенно:

здесь и скончаю я дни, теряя

волосы, зубы, глаголы, суффиксы,

черпая кепкой, что шлемом суздальским,

из океана волну, чтоб сузился,

хрупая рыбу, пускай сырая.

Бродский, подобно Ахматовой и Мандельштаму, очень литературный поэт, у него много аллюзий на предшественников. В приведенном отрывке из стихотворения "1972" есть намек на "Слово о полку Игореве", в конце перефразирован Гейне; другое стихотворение начинается: "Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря..." - это "Записки сумасшедшего" Гоголя. Неожиданно возникает Хлебников:

Классический балет! Искусство лучших дней!

Когда шипел ваш грог и целовали в обе,

и мчались лихачи, и пелось бобэоби,

и ежели был враг, то он был - маршал Ней.

Поэтический мир Бродского, по сути дела, оказывается квадратом, сторонами коего служат: отчаяние, любовь, здравый смысл и ирония.

Бродский был изначально умным поэтом, то есть поэтом, нашедшим удельный вес времени в поэтическом хозяйстве вечности. Оттого он быстро преодолел "детскую болезнь" определенной части современной ему московско-ленинградской поэзии, так называемое "шестидесятничество", основной пафос которого определяется... впрочем, Бродский отдал этому пафосу мимолетную дань, хотя бы в ранних, весьма банальных стихах о памятнике:

Поставим памятник

в конце длинной городской улицы...

У подножья пьедестала - ручаюсь -

каждое утро будут появляться

цветы...

Подобные стихи о памятнике обеспечивали поэту репутацию смутьяна, и Бродский в конце 50-х годов явно ценил эту репутацию. Но куда сильнее и своевольнее прорывалась в поэзии юного Бродского тема экзистенциального отчаяния, захватывая попутно темы расставаний жанр, смешиваясь с темой абсурдности жизни и смотрящий из всех щелей смерти:

Смерть - это все машины,

это тюрьма и сад.

Смерть - это все мужчины,

галстуки их висят.

Смерть - это стекла в бане,

в церкви, в домах - подряд!

Смерть - это все, что с нами -

ибо они - не узрят.

Такой бурный "пессимизм" в сочетании с "фрондой" был чреват общественным скандалом.

Любовь - мощный двигатель поэзии Бродского. Обычная любовь переплетается с отчаянием и тревогой. Любовная трагедия может обернуться и фарсом, изложенным бойким ямбом:

Петров женат был на ее сестре,

но он любил свояченицу; в этом

сознавшись ей, он позапрошлым летом,

поехав в отпуск, утонул в Днестре.

("Чаепитие")

Фарс разлагает любовь - особенно тогда, когда она слаба, - на составные, чреватые натурализмом, элементы:

Сдав все свои экзамены, она

к себе в субботу пригласила друга;

был вечер, и закупорена туго

была бутылка красного вина.

("Дебют")

Ирония в поэзии Бродского непосредственным образом сопряжена со здравым смыслом. Бродский о главном не говорит прямо, а всегда уклончиво, обиняками. Заходит с одной и с другой стороны, ищет все новых возможностей пробиться к идее, к собеседнику.

Структура стихотворения Бродского в принципе открыта. Видна художественная целесообразность каждого эпизода, а композиция часто основана на симметрии, так что массы стихов относительно легко обозримы. Можно даже выявить такую закономерность: в коротких стихотворениях формальные ограничения нередко ослабляются, а в длинных нарастают. В коротких текстах Бродский иногда доходит до полного разрушения формы. Так в стихотворении "Сонет" (1962), где не соблюдено ни единое правило построения этой твердой строфической формы, за исключением одного: в нем 14 стихов:

Мы снова проживаем у залива,

и проплывают облака над нами,

и современный тарахтит Везувий,

и оседает пыль по переулкам,

и стекла переулков дребезжат.

Когда-нибудь и нас засыпет пепел.

Так я хотел бы в этот бедный час

Приехать на окраину в трамвае,

войти в твой дом,

и если через сотни лет

придет отряд раскапывать наш город,

то я хотел бы, чтоб меня нашли

оставшимся навек в твоих объятьях,

засыпанного новою золой.

В 1965 год Бродский формулирует свое кредо, оставшееся в силе до конца его жизни. В стихотворении "Одной поэтессе" он писал:

Я заражен нормальным классицизмом.

А вы, мой друг, заражены сарказмом...

Бродский обнаруживает три вида поэзии:

Один певец подготавливает рапорт.

Другой рождает приглушенный ропот.

А третий знает, что он сам лишь рупор.

И он срывает все цветы родства.

Поэтика Бродского служит стремлению преодолеть страх смерти и страх жизни.

Бродский дошел до предела в сплавлении всех стилистических пластов языка. Он соединяет самое высокое с самым низким. Начало стихотворения "Бюст Тиберия":

Приветствую тебя две тыщи лет

спустя. Ты тоже был женат на бляди.

Одна из характернейших примет стихотворной речи Бродского - длинные сложные синтаксические конструкции, переливающиеся через границы строк и строф, иногда действительно вызывающие ассоциации со стальными гусеницами танка, неудержимо накатывающего на читателя. В "Стихах о зимней компании 1980-го года" танк появляется и буквально - закованный в броню тропов, бесконечными синтаксическими переносами выплывает из-за горизонта строфы и обрушивается на читателя:

Механический слон, задирая хобот

в ужасе перед черной мышью

мины в снегу, изрыгает к горлу

подступивший комок, одержимый мыслью,

как Магомет, сдвинуть с места гору.

Танк - слон, пушка - хобот, мина - мышь. Из этих двух рядов тем вырастает образ. У Бродского нередко образы возникают на пересечении совершенно неожиданно сопоставленных тем.

Стихи Бродского, в своей совокупности, представляют собой гимн бесконечным возможностям русского языка, все пишется во славу ему:

Слушай, дружина, враги и братие!

Все, что творил я, творил не ради я

славы в эпоху кино и радио,

но ради речи родной, словесности.

За каковое раденье-жречество

(сказано ж доктору: сам пусть лечится),

чаши лишившись в пиру Отечества,

ныне стою в незнакомой местности.

Именно вера в язык вводит Бродского в классическую эстетику, сохраняет его экзистенциальное право быть поэтом, не чувствующим абсурдности своего положения, подозревать за культурой серьезный и неразгаданный смысл и, что тоже важно, сдерживать капризы своенравного лирического "я", иначе его - в рамках эмоционального квадрата - швыряет во все стороны: от любовного безумства к ироническому признанию, от утверждения своей гениальности к утверждению собственного ничтожества.

Как истинный творец, он сам подвел итог своему творчеству. Вообще говоря, Бродский - не просто поэт. На мой взгляд, русской поэзии не хватало философа, чтобы он окинул взглядом всю картину целиком и в то же время мог бы рассказать о том, что увидел. Бродский рассказал. Не знаю, хорошо это или плохо, но он сумел передать всю боль нашего времени, страх перед Ничем, спрятанный в обыденность, метафизическую тоску "и проч." И только от нас зависит, сможет ли его слово пробиться к нам в наши микровселенные, чтобы принести туда свет откровения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

24 мая 1980 года, в день своего сорокалетия, Бродский написал стихотворение, которое подвело итоги не только его собственной жизни за предшествующие годы, но в известной степени исканиям русской поэзии в области языка, поэтической формы, культурного и исторического контекста, художественной и этической свободы. Здесь не только судьба Бродского, но, в обобщении, судьба русского поэта вообще.

Я входил вместо дикого зверя в клетку,

выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,

жил у моря, играл в рулетку,

обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,

трижды тонул, дважды бывал распорот.

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город.

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,

надевал на себя, что сызнова входит в моду,

сеял рожь, покрывал черной толью гумна,

и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок,

позволял своим связкам все звуки, помимо воя;

перешел на шепот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забирали глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

Единственным долгом поэта перед обществом Бродский считает долг "писать хорошо". В сущности, даже не только перед обществом, но и перед мировой культурой. Задача поэта - найти свое место в культуре и соответствовать ему. Что, думается, Бродский с успехом сделал.

Утрата связи с живым, меняющимся русским языком не может пройти бесследно; это плата за судьбу, которая, через страдания, муки и фанаберии поэта, предоставляет ему право почувствовать в полной мере себя инструментом языка в тот момент, когда язык оказывается не в обычном состоянии данности, а в положении ускользающей ценности, когда осенний крик ястреба приобретает болезненную пронзительность.

Обозревая творчество Иосифа Бродского, невольно приходишь к выводу: это поэт нового зрения. Поэт, какого еще не было в истории русской литературы ХХ века.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бродский И. Избранные стихотворения. // М., "Панорама", 1994г.

2. Бродский И. Часть речи. Избранные стихотворения. // М., "Художественная литература", 1990г.

3. Бродский И. Письма римскому другу. // Ленинград, "Экслибрис", 1991г.

4. Вайль П., Генис А. В окрестностях Бродского. // ж. "Литературное обозрение", 1990г., № 8.

5. Гордин Я. "Дело Бродского: история одной расправы." // ж. "Нева", 1989г., № 2.

6. Лурье С. Свобода последнего слова. // ж. "Звезда", 1990г., № 8.

7. Расторгуев А. Интуиция абсолюта в поэзии Иосифа Бродского. // ж."Звезда", 1993г., № 1.

8. Якимчук Н. "Я работал, я писал стихи." Дело Иосифа Бродского. // ж. "Юность", 1989, №2.

9.Баевский В.С. История русской поэзии. 1730-1980 гг. М.: Новая школа, 1996.

10.Баранников А.В., Калганова Т.А., Рыбченкова Л.М. Русская литература ХХ века. Хрестоматия 11 класс. - М.: Просвещение, 1993.

11.Глэд Джон Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. - М.: Книжная палата, 1991.

12.Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов. - М.: Советский писатель, 1990.

13.Прищепа В.П., Прищепа В.А. Литература русского зарубежья. Учебное пособие. - Абакан, 1994.

1 Из "Нобелевской лекции" Иосифа Бродского

Источник: http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=5&p1=228&p2=101&p3=33960

В.Е.Головчинер (Томск)

ЭПИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДРАМАТУРГИИ "ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ" РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

("ЦАПЛЯ" ВАС. АКСЕНОВА, "ДЕМОКРАТИЯ!" И.БРОДСКОГО)

Василий Павлович Аксенов. Фото А.Н.Кривомазова, 1980.

В творчестве русских писателей, оказавшихся в разное время в эмиграции, преобладают жанры эпические и лирические. Драм, в том числе и у художников "третьей волны", немного. В них заметно явное стремление к выходу за пределы собственно драматических возможностей, расширение их, сращение в разных случаях с лирическими, эпическими при объединяющем и доминирующем значении эпических.Интересно, что опыты драм такого типа обнаруживаются у художников, в основном работающих в других родах литературы. Так, лауреат Нобелевской премии, крупнейший современный поэт-лирик И.Бродский написал пьесу "Демократия!"(Прим.1), в которой лирическое выражение авторской позиции свелось к беспощадной, обличительной публицистике. Вас. Аксенов, открывший для отечественной прозы 1960-х годов нового героя, новые жизненные обстоятельства, новое стилевое направление, - напротив, предстал художником, своеобразно соединившим в драме "Цапля"(Прим.2) эпические способы воплощения жизненного материала с лирическими.

Пьесу "Демократия!" поставил на Центральном телевидении - и она транслировалась по всему Союзу - А.Шапиро, создавший в Риге 80-х годов театр, по содержанию - политический, антитоталитарный, по эстетической природе - эпический ("А завтра была война" Б.Васильева, "Страх и отчаяние в Третьей империи" Б.Брехта, "Дракон" Е.Шварца). Он, может быть, как никто, был готов к воплощению замысла поэта, написавшего эпическую драму в ее публицистической разновидности.

В "Демократии!" нет организующих собственно драматическое действие биографий, судеб героев, нет деления персонажей на героев первого и второго плана(Прим.3): все пространство здесь занимает групповой портрет первых лиц небольшого социалистического государства в шести часах езды от Чехословакии или Венгрии. Они, привыкшие ориентироваться во всем на волю центра, вышестоящие фигуры и структуры, не могут взять в толк, чту означает телефонный звонок из Москвы, известивший об объявлении демократии. Они, только что спокойно, согласно, со вкусом обедавшие, уточнявшие, откуда, из каких мест социалистического содружества рябчики, икра, арбузы, оказываются в полной растерянности.

Они боятся всего: гнева Самого в случае неверного решения, возможного отзыва на Восток, "в Улан-Батор или Караганду в лучшем случае", боятся непредсказуемого поведения своего народа, вопросов журналистов, мнения мировой общественности, своего собственного генсека. Больше всего они боятся попасть впросак - проголосовать не за то и не так. Кто именно должен поднять руку за демократию, кто против - вот предмет их долгого и вялого препирательства.

Единственный конфликтный момент, зацепивший за живое министров, едва не повлекший за собой перемены в правительстве, связан с разной оценкой сексуальных возможностей местных женщин. Экстремальная политическая ситуация перехода от диктатуры к демократии - "Перемен к Лучшему" - для руководителй страны сводится в конечном счете к физиологическим, утробным проблемам - сохранят ли они свои зарплаты, будут ли и дальше иметь на обед то, что, смакуя, поглощали в начале пьесы. К проблемам меню они обращаются не раз на протяжении действия, и успокоенные словами своего товарища генсека, ставшего в одночасье господином президентом, о том, что диета их не изменится - "из Варшавского пакта и из СЭВа мы выходить не собираемся.., и меню у союзников должно быть общее," - пытаются придумать, как бы им провести переход от диктатуры к демократии так, чтобы ничего не изменять, "чтобы и волки были сыты, и овцы целы". Не изменится меню - не изменятся люди у власти...

Создавая собирательный образ правительства, И.Бродский прибегает к необычной для драмы форме. Развивая действие, как и принято, в форме диалога, он не указывает имя носителя речи около каждой реплики - отделяет тексты героев только графически, как стихи в лирике, начинает каждую новую реплику с новой строки. Текст всей пьесы представляет собой своеобразный полилог - реплики безымянных героев.

Полилог как форма организации речи активно использовался в русской прозе 1920-х годов, изображавшей революционное движение, массовые сцены как ключевые ("Падение Даира" А.Малышкина, "Железный поток" А.Серафимовича, "Россия, кровью умытая" А. Веселого). Элементы полилога можно нати и в массовых эпизодах эпических драм той поры ("Шторм" В.Билля-Белоцерковского, "Первая конная" Вс.Вишневского, позже - в городских сценах политических сказок Е.Шварца). Во всех этих случаях недифференцированные реплики полилога позволяли передать состояние толпы, ее социальную психологию - отношение к происходящему отдельных, неважно каких, представителей, желание действия, еще не определившегося в своем направлении. Принципиальный отказ И.Бродского от маркировки реплик, его предложение "режиссерам и актерам самим определять, кто произносит что", позволяет отчетливее выразить безликость героев, отсутствие принципиальной разницы в характере и масштабе их мышления.

Наличие в группе одной женщины не столько выделяет ее как личность, сколько бросает отсвет на всю эту группу в целом, подчеркивая аморфность, бесхребетность, готовность подчиняться сильному всех вместе и каждого в отдельности. Ничего не представляющие собой в отдельности герои пьесы И.Бродского предстают как пучок персонажей, характеризующих некое одно анонимное лицо правительства.

Пьесу "Демократия!" можно назвать "протоколом одного заседания", ибо основу ее действия составляет чрезвычайное заседание, только не парткома, как у А.Гельмана в 1975 году, а наиболее влиятельных членов правительства; заняты они одним - обсуждением принципов управления; масштаб - СМУ, трест, государство - роли не играет. Как и А.Гельмана, И.Бродского интересует эпический предмет - состояние общества, эпический герой - группа равноправных в драматическом действии лиц. Только в пьесе И.Бродского гораздо заметнее, чем в пьесе А.Гельмана, публицистический, оценочный пафос: он стремится разоблачить, заклеймить, показать полную нравственную и интеллектуальную несостоятельность руководящих советским государством лиц, их невероятную изворотливость в сохранении власти.

В пьесе В.Аксенова "Цапля", одном из последних предэмигрантских произведений писателя, понятие "граница" предстает многозначным. В начале пьесы оно имеет конкретно-физический смысл, потом реализуется в психологическом и эпически-обобщенном планах.

Место действия - профсоюзный пансионат для привилегированных лиц преимущественно русского происхождения - "оккупировано", так отмечено в ремарке, в Латвии, да еще в семи клометрах "от нашей западной границы" с Польшей. Героини пьесы, - Роза, Лайма и Клавдия - дочери директора пансионата Кампанейца от разных женщин, эти своеобразные "три девицы... вечерком", мечтают не о царе, как в пушкинской сказке, не о Москве, как в чеховской пьесе, нет, они смотрят в прямо противоположную сторону - бегут к автостраде, и танцуют, и поют, и машут руками в надежде, что кто-то заметит их из мчащегося мимо интуристовского автобуса. Как бы ни был ироничен, саркастичен автор, как бы ни травестировал он знакомые по сказке, по пьесе, по стихотворению ("На железной дороге" А.Блока) ситуации - в мотивах мечты, ожидания, "юности бесполезной" - для него одинаково важны здесь и моменты сходства, и моменты отличий: они позволяют увидеть явление в объеме, в динамике, позволяют ощутить, как изменилась в условиях советской действительности конца 70-х годов, как вылиняла, измельчала даже женская душа.

Пребывание за границей, хотя бы и кратковременное, туристическое, - предел мечтаний для большинства обитателей пансионата, это - возможность везти тряпки чемоданами. И когда неожиданно, после долгих лет работы по линии ЮНЕСКО, сюда приезжает Моногамов, все ждут с нетерпением появления его багажа и не понимают, как это его может не быть. Встреча с супругой после долгих лет разлуки делает очевидной их психологическую несовместимость - его наивных поисков всеобщего человеческого единения и ее совершенно конкретных целей: "Что же ты, Иван, и дубленки не привез?.. Да ты совсем очумел!" (61)

Автор не скрывает своего отношения к героям. Его ярко выраженная позиция вносит в драму весьма ощутимое лирическое начало, которое реализуется в иронических, ернических интонациях, обертонах речей героев. Но этого мало. В пьесу вводится одиннадцать собственно авторских текстов, предваряющих, комментирующих, дающих то саркастические, издевательские, то философско-лирические параллели происходящему. Подобно брехтовским зонгам, они написаны в стихах, но напечатаны по воле драматурга как проза, и этим дразнят, цепляют слух, зрение: повествовательные строки напрягаются, едва сдерживая энергию несвойственного им ритма, рифмы выпирают, царапают сознание оксюморонные сочетания, вроде "сорокалетний мотылек, юнец с большим партийным стажем", "классовый созназм"... Эти авторские тексты, так же как и непривычно пространные характеристики действующих лиц в афише, в разросшихся ремарках, лирические по пафосу и способу выражения, выполняют в драме эпическую функцию: вне диалогов, вне действия они несут информацию о прошлом героев.

В системе действующих лиц пьесы "Цапля" перестает действовать как определяющий принцип семейный - объяснение участия в действии большей части персонажей; в ней нет деления героев на две, более или менее отчетливые, противоборствующие группы. Действие пьесы движет отнюдь не развитие отношений в любовном треугольнике, что характерно для традиционной - "аристотелевской" - драмы, хотя таких треугольников Вас.Аксенов изображает даже несколько. Один из них - роман жены Моногамова Степаниды с директором пансионата Кампанейцем - предельно снижен, он создается по законам пошлого анекдота: возвращается муж из командировки, а у жены... Другая ситуация - встреча Моногамова с Цаплей, — напротив, оторвана от быта, от социума, она подчеркнуто ирреальна. Не в этих личных отношениях дело. Драматическое действие связано с выявлением разного типа поведения, реакций большой группы лиц, всего населения пансионата, при встрече с явлением удивительным, необычным, не вписывающимся в нормы обыденного советского сознания.

Сначала это просто голос - откуда-то из тьмы, из леса - тревожный, будоражащий, возбуждающий сложные мысли и чувства; хотя кто-то уверяет, что это просто крик обитательницы местных болот - цапли. Потом этот голос как бы материализуется в необычную девушку, существо из другого мира. Образ этот лишен конкретики, внешней и внутренней окончательной завершенности: мало того, что он скользит в действии пьесы, открывается то одним, вполне земным, женским, то другим, фантастическим обликом, обликом птицы. Он открыт многим толкованиям, сближаясь в нашем сознании то с гадким утенком ("цапленком"), то с блоковской - из пьесы - Незнакомкой - звездой, то с соловьевской Вечной Женственностью, Душой Мира... И драматургу важно, кто из героев пьесы и как ведет себя в разные моменты ее появления.

Еще до появления Моногамова (отнюдь не главного героя в обычном понимании) всех искушал, испытывал звук - как зов природы, как сигнал иных, далеких миров. Он пробивал напластования житейских привычек, компромиссов, соображений удобства, заставлял людей обратить взор внутрь себя, услышать голос своей души. Однако кто-то слышал голос Цапли, отзывался на него внутренне, но боялся следовать ему и соответственно себе (Роза, Леша-сторож), кто-то делал вид, что его не существует, пока не чувствовал угрозы своему налаженному существованию (Степанида, Кампанеец), а кто-то, по ремарке, "потрясенный", бросался, забыв обо всем на свете - о жене, о должностях, о возможных неприятностях с КГБ, - ему навстречу (Моногамов).

Если в драме традиционно аристотелевского плана действие концентрируется, интенсифицируется, собираясь в истории центрального героя, то в "Цапле" оно широко разливается, захватывая в свой поток относительно самостоятельные сюжеты героев, образуя острова, группы с меняющимся составом. Драматическое начало пьесы реализуется как аналитическое, интеллектуальное: оно связано с необходимостью уточнения состава групп в воспринимающем сознании, с неожиданным обнаружением общих в прошлом у разных героев отношений с государством, занятий, интересов - типов сознания и поведения.

Так, Цинтия и Кларенс Ганнергейты, обозначенные в конце афиши как старики-хуторяне, продающие грибы, ведут себя странно: появляются внезапно, прячутся в доме, знают больше других - настоящая нечистая сила. Но их "нечистое" начало в пьесе обнаруживает свои исторические корни. Цинтия, вдруг мешая все европейские языки, обращается к мужу: "Кларенс, ай фел ин лав унз дис человек с ружьем. Душа просиль музик". И муж отвечает ей как старшему по званию, переходя на чистый немецкий: "Яволь, хер оберст!" И достает, по ремарке, "из своей котомки полевую рацию, включает" (62). Звучит танго из довоенного фильма, она приглашает на танец "человека с ружьем" - Кампанейца (включение в англо-немецкий текст названия пьесы Н.Погодина 1937 года - пример того самого иронического авторского обертона, о котором шла речь выше), и они предаются сближающим их многими деталями воспоминаниям прошлого. Оно придает им силы, и все трое, как отмечает драматург, "перепрыгивают через перила, ухая, присвистывая, похохатывая, несутся к лесу". Далее, имея в виду эту троицу, Вас. Аксенов будет прямо писать: "черти". И при этом все активнее и настойчивее использовать фарсовые средства, грубо и явно подвергая героев с их тоской по 30-м годам, по работе в разведке, осмеянию.

Кларенс, надевая наушники, ищет в эфире Бреслау, Бристоль, Дижон, не находит отзыва и рыдает: "Гитлер капут... Сталин капут... Трумен капут... Черчиль капут... Мы забыты всем миром..." (74). В свете этого эпизода травестийно-балаганный характер приобретают бесконечные, подчеркнуто-коммерческие междугородные переговоры Кампанейца, в которых названия городов звучат как имена сталинских сподвижников: он просит дежурную соединить его вне очереди "два раза со Ждановым, три раза с Калинином, Куйбышевом, пять раз с Орджоникидзе" (68) и т. д.

В образе Кампанейца и в художественной системе пьесы в целом важно то, что герои, положения не столько развиваются, сколько раскрываются разными гранями, и все эти грани сохраняют значимость, договаривая, корректируя друг друга в перспективе образа и действия в целом. В разные моменты действия актуализирется то одна, то другая, то третья черта облика героя; они не отменяют друг друга, давая возможность воспринимающему сознанию помнить о них обо всех, более того, по линии каждой из них - выстраивать новые, особые ряды связей.

Кампанеец как тип конца 70-х годов, как директор закрытого пансионата хараектеризуется тем, что имеет любовницу, трех внебрачных дочерей, последних он пристроил работать в своем же пансионате, - это одна сторона его облика и один круг общения. Другая сфера его проявления - деятельность в сфере бизнеса, которая в пору создания пьесы еще называлась спекуляцией и была уголовно наказуема, она реализуется односторонне - в многочисленных телефонных разговорах.

Как человек, чья молодость совпала с 30-40-ми годами, он с гордостью вспоминает "тогдашние компании", "горячие денечки": "Мы в непростых, подчеркиваю, условиях устанавливали элементарные основы государственности,... вдалбливали людям в голову азбучные истины,... воплощали в жизнь великие идеи великого человека" (57-58). Говоря "мы", он ни одного конкретного человека не называет, ни одного имени не вспоминает - товарищей, свидетелей его дел, либо нет в живых, либо он их боится - они ему не нужны. Единственными родными душами для него оказались агенты другой, тогда вражеской стороны, - Ганнергейты. Благодаря этому становится понятной истинная его деятельность - служба в органах внутренних дел: не случайными оказались упоминания о Беломоре, о быстрых передвижениях с одной стройки пятилетки на другую. Не случайно в нем, по видимости штатском человеке, Цинтия угадала "человека с ружьем".

Кампанеец действует всегда в духе времени, и это подчеркивает сниженная суффиксом семантика слова, от которого образована его фамилия, - кампания. Он воплощает неистребимый дух каждого времени, но это дух нечистый. И в этом качестве он оказывается противоположностью Цапле девятой картины, Цапле в белых одеждах, Цапле, напоминающей о Господе. Противоположность - это тоже тип связи - связи со знаком минус, взаимоотрицания.

Не имеющий сподвижников по деятельности в соответствующих органах сталинской эпохи (или утаивающий их), Кампанеец оказываетя буквально окружен людьми, могущими вызвать подозрения аналогичного рода в современности. Речь идет именно о возможности. Когда-то в пьесе Е.Шварца "Тень" Аннунциата, рассказывая о том, что герои известных сказок живут в их стране, упомянула о людоеде: он до сих пор жив и работает оценщиком в ломбарде. А потом, по ходу действия, выяснялось, что в этом качестве подрабатывают хозяин гостиницы Пьетро, журналист Цезарь Борджиа... Являются ли они людоедами, становится ясно из их поведения, из действия. Так и в пьесе Вас.Аксенова "Цапля" целый ряд деталей позволяет подозревать в контактах с соответствующими организациями "подозрительного" уже по ремарке Лешу-сторожа(Прим.4), "еще более подозрительного" Лешу-швейника, Моногамова, Степаниду. Среди сторожей, работников гостиниц всегда особенно охотно вербовали своих агентов охраняющие государство службы. Только ли функции охраны пансионата выполняет Леша-сторож? Дежурной по этажу гостиницы работала когда-то Степанида, она хорошо знает правила "ответственной организации" и упрекает мужа в нарушении их. Таким образом, возникает подозрение, что и Моногамов служит не по одному ведомству. Оно усиливается после его разговора с неожиданно для всех "прибывшим" Лешей-швейником. Последний, предварительно спросив Моногамова о чине, предупреждает о возможных последствиях встреч с Цаплей:"(шепотом.) Вы играете на грани огромного фола. Повторяю, я вам ничего не говорил, но.. вы подумайте прежде, чем вступят в силу железные законы драмы... (оглядываясь). Это ничтожество, так называемый сторож, не нашел в себе силы вас предупредить, а когда я прибыл, было уже поздно" (80).

Таким образом, большая часть действующих лиц пьесы, а мужчины почти все, объединены подозрением в причастности к секретной службе. По ходу действия становится ясно, что одни отдавались этой службе со страстью (Кампанеец, Ганнергейты), другие - исполняя долг (Леша-швейник, вероятно, Степанида), третьи - нехотя, уклоняясь (Леша-сторож). А кто-то (Моногамов) как будто и вовсе забыл, чту было условием его поступления в ВИЯК, работы в ЮНЕСКО; ему кажется, что он свободен от былых обязательств. Он слышит зов Цапли, он идет на голос природы - забыв о близости границы, о разных подданствах, идет навстречу своей судьбе.

В смене поколений можно увидеть обнадеживающую логику, перспективу. Немногих оставшихся в живых представителей сталинской эпохи сменяют бывшие "чуваки", начинавшие свою жизнь с бунта, воображавшие себя баловнями цивилизации. Леша-сторож сочинил знаменитую когда-то песенку "Семь пятниц на неделе", Леша-швейник писал "белиберду под Джойса", которой зачитывались, и Моногамова по 60-м годам помнят как "плейбоя, циника и гуляку". Во всем этом было много бравады, игры молодых сил, примеривания к жизни, хотя, может быть, в какой-то иной, непривычной форме это была уже и сама жизнь. Потом их, ошалевших от первых глотков свободы, ломала, перемалывала брежневская эпоха: кто-то "умнел" (в горьковском, из "Жизни Клима Самгина", смысле), "трезвел", как Леша-швейник. Этих "поумневших" и "протрезвевших" государственная система вербовала в таком количестве и качестве, что они расшатывали саму систему. И система начала давать сбои.

Художественное время пьесы представлено тремя сменяющими друг друга эпохами: давно прошедшими, мифологизированными, хранящими много темных тайн, чертовщины, 30-40-ми; лирическими, светлыми, глубоко запрятанными в воспоминания 60-ми — временем карнавала, праздника вольных муз, освобождения от всяческих догм, временем артистов, музыкантов, поэтов, временем бессребреников, людей, только вступающих в жизнь, примеривающих к себе разные роли и судьбы; наконец, основным временем действия - концом 70-х, временем повзросления, "поумнения", временем прозы жизни с тоской в душе, муками бессмысленного существования, временем службы, временем обслуживающего персонала пансионата (во что превратились "три сестры"!), сторожей, швейников, директоров пансионатов, профсоюзных работников, прыгунов в высоту...

Если между 30-ми и 60-ми - временем чертей и бунтарей - лежит пропасть, "порвалась дней связующая нить", то отзвуки 60-х еще определяют что-то в душах, в поведении героев, не дают им погрузиться окончательно в бессмысленность прозаического существования современного действия. Посланный, откуда положено, Леша-швейник, оставшись один, играет на клавесине Вивальди; казалось бы, поставивший на себе крест Леша-сторож страдает по Цапле и не спешит предупреждать Моногамова, а тот и вовсе, услышав ее голос, "сломя голову" бросается навстречу ему и, соответственно, себе - тому, из юности.

Три этих героя (так же как в другом роде три сестры) представляют собой "серию персонажа" (О.Фрейденберг), выражают разные варианты, разные осуществления во времени лирического героя. Вас. Аксенов в самом конце 70-х годов, когда одних его товарищей посадили, других выдворили из страны, видимо, понимал, что и его не минует чаша сия, и ностальгически оглядывался в благословенные 60-е годы, размышлял о себе, о людях своего поколения, с горечью осознавал и разъединенность, и бессилие, и вину, и беду его...

Два Леши и Моногамов вышли из 60-х, как из одной семьи: они почти сразу узнали друг друга по прошествии полутора с лишним десятилетий, в новых обстоятельствах. Среди трех этих своеобразных братьев, как положено, "старший" (видимо, Леша-швейник) "умный был детина", вовремя опомнился, пошел служить, "средний" (должно быть, Леша-сторож) - воспользуемся известной формулой - "был и так и сяк", "младший вовсе был дурак"... Моногамова не случайно зовут Иваном, не случайно он ощущал себя не совсем своим в компании знаменитой "Андромеды", не случайно именно он пренебрег правилами удобной жизни, поступил, с точки зрения "братьев" и всех остальных, неразумно, наивно, простодушно-сердечно и по большому счету оказался более всех прав.

Сказочное начало в трактовке основных геров как "братьев", "женихов", а также обнаруженное еще ранее дьявольское и святое в образах Кампанейца и Цапли обеспечивает пьесе выход ко всеобщим, вневременным, вечным, эпически наглядным началам жизни. На них работает и пространственное ее решение.

Художественное пространство "Цапли" создается как расширяющаяся вселенная. Основное место действия - пансионат - отгороженное, замкнутое в себе, обороняющееся изнутри и снаружи, искусственное образование. Это лишь небольшой островок, пятно на фоне огромного мира, жизни двух государств - бесконечные ряды их названий занимают существенное место в монологах Моногамова. Поток и характер звучания специально подобранных названий вызывает иронию, но падает она на героя, чрезмерно наивного, открытого для жителей пансионата. Сам факт существования многих, других, разных стран и народов за пределами отгороженного советского пространства остается безусловным, он настойчиво подчеркивается автором, заставляющим своего героя по поводу и без повода вспоминать все, что видел, сравнивать, искать ценности вечные, общечеловеческие: бескорыстие, взаимопонимание, родство душ, ощущение всех на земле как одной семьи.

В этом плане важен еще один аспект изображения пространства. "Местечко", "выбранное Кампанейцем для оккупации", вписано в мир природы, в благолепие "изумрудно-зеленой равнины, отлого уходящей к гребешкам дюн, и встающему за ними морю" (58). В соответствии с этим оказываются соотнесены и противопоставлены ряды значений мира природного и социального.

Советский образ жизни, с отретушированным, героизированным прошлым, с тщательно скрываемыми и оттого принимающими пошлую форму отношениями полов заглушает в человеке все индивидуальное, воспитывает безликую личность (профсоюзная деятельница Степанида, прыгун в высоту ее сын Боб...). Все, что находится за пределами советского пансионата, осмысливается по преимуществу с положительной стороны. Мир за "нашей" западной границей характеризуется как мир открытый, органичный, естественный, в котором все личное, в том числе и половое, имеет право на существование, и этим он близок природе как высшей, имеющей отношение к Господу организации.

В плане прояснения обозначенного соотношения двух миров особенно важен образ Моногамова. Как и все другие, он обильно, начиная с фамилии, окрашен авторской иронией. В первом авторском вступлении она, имеющая даже форму сарказма, направлена на предшествующую жизнь героя - начало его карьеры, вписанное в социально охарактеризованные временные обстоятельства. Моногамов вырос, сообщает автор, "на глыбах сталинской Москвы в семье большого офицера", это был "юнец с большим партийным стажем", который "освоил множество языков, женился, родину любя, служа стране, ребенка сделал и вскоре отбыл за пределы одной шестой, туда, туда, к пяти шестым, туманным, где есть другие города и нет Москвы и Магадана" (51-52). Потом в афише он охарактеризован уже с двух сторон, сложнее, как "личность странная, высказывающая временами полную принадлежность своему сословию, временами ужасный с ним разлад". Но о том, что в Моногамове социально, "сословно" обусловлено, мы узнаем из авторской, эпической по своей природе, информации, а в драматическом действии показано прежде всего несовпадение героя с социумом: не купил дубленки, бросился на зов Цапли... В нем есть изначально выделяющие его на общем фоне "огромные, размером с солнечные очки, ярко-синие глаза" как нечто индивидуальное, раз и навсегда данное ему природой. Советское, социальное от долгого пребывания за границей подзабылось, поистерлось, природное усилилось; это определило странность его, чуждость среди "своих" и тягу к чужой в пансионате, "западной", "иной", невесть откуда прилетевшей Цапле. Оба они в пансионате - и он и она - "залетные птицы", представители скорее огромного, природного мира, нежели социального миропорядка.

И когда Цапля - уже на его внутренний зов - является, происходит нечто потрясающее, невероятное. Кульминационный в пьесе эпизод явления Цапли в пансионате - своеобразный аналог возвращения Ланцелота в третьем акте "Дракона" Е.Шварца: и тут, и там сходятся все герои, получая возможность публично исповедаться и раскаяться. Но у Е.Шварца спрашивает, судит людей по делам их представитель высшего порядка - Ланцелот, он понимает, что предстоит долгая и трудная работа по выкорчевыванию в душах людей того, что укоренилось в них за годы власти дракона. Вас. Аксенову хочется поверить, что люди могут измениться вдруг, сегодня, хотя бы обозначить такую возможность. Как Н. Щедрин когда-то дал возможность Иудушке раскаяться под конец жизни, поползти к родным могилам на коленях, так у автора "Цапли" все, кроме чертей, - и те, кто живя в советском пансионате, сумел сохранить какие-то человеческие качества, и те, кто, казалось, их утратил, - все оказались поражены красотой неземной и сиянием, исходящим от Цапли, все каются в грехаха, признаются в слабостях, очищаются в лучах ее света. "Это что-то прекрасное... Я не верю своему счастью, " - преображается первой Степанида.

Эта сцена заставляет вспомнить другую, в начале пьесы - сцену ужина, собравшего за столом все население пансионата. "Семья и как бы коллектив, " - в духе советских лозунгов замечает только что приехавший наивный Моногамов, он еще не ведает, что ни о том, ни о другом здесь говорить не приходится: за столом сидят его жена - любовница Кампанейца, дочери последнего, взятые на работу по блату... Явление же Цапли в конце пьесы заставляет забыть о дистанциях, социальных и семейных отношениях, о тайных и явных должностях, - рождает гармонию отношений единой, всеобщей семьи.

Далее действие, сохраняя достигнутую степень условности и обобщенности, развивается в знаковом пространстве культуры: выявив свою инфернальную сущность, тени прошлого сфокусировали, собрали все темное в людях, и те, как бы освободившись от всего привнесенного временем, общественными условиями, собрались, объединились, получили возможность реализовать лучшие свои человеческие качества. "Теперь мы все вместе. Даже и черти наши рядом, усталые наши черти, спутники человечества", - говорит Цапля.

Но равновесие сил возможно только на какой-то момент. Черти не могут существовать в мире с людьми, они должны портить им жизнь. И аксеновские черти, отвлекая внимание бормотанием о четвертой стене, о висящем на стене ружье - отзвуками давних театральных споров, - опутывают всех телефонным проводом, сооружают стену, вешают ружье, и оно стреляет... в Цаплю. К ужасу присутствующих рушится прекрасное оперение. Из груды поверженных перьев поднимается нелепая жалкая птица с белоснежным яйцом и устраивается высиживать. Жизнь продолжается. Последние эпизоды, сохраняя ироническую авторскую подсветку, выводят всю социальную, злободневную конкретику в философский план борьбы добра и зла и тем самым завершают и окончательно утверждают эпическое начало в пьесе Вас.Аксенова "Цапля" как доминирующее в драматическом действии. Тем самым получает поддержку заданная в предыдущие десятилетия эпическая традиция русской драматургии.

Источник: http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_6.htm

А.М. Уланов (Самара) Общим местом во многих исследованиях о Бродском является утверждение, что его стихи написаны из пространства предельного холода. Пределом холода для человека является смерть: "Говорят, если человек отравился цианистым калием, то он кажется нам мертвым, но еще около получаса глаза видят, уши слышат, сердце бьется, мозг работает. Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей человека, покончившего с собой".(Прим.1) В связи с этим представляет интерес проследить путь Бродского к состоянию "смерти при жизни" и возможности, которые дает такая позиция.

ОПЫТ ОДИНОЧЕСТВА: ИОСИФ БРОДСКИЙЖивущий связан с миром тысячами нитей. Смерть разрывает их. И путь Бродского - постепенный (и оттого еще более болезненный!) разрыв, углубление одиночества - и приобретение опыта этого одиночества.

В самом начале еще есть надежда на то, что будет достаточно одиночества относительно государства. На то, что личность, оторвавшись от жестко идеологизированного общества, сама найдет себе дорогу и сможет сказать о найденном, как петухи о жемчужном зерне: "Мы нашли его сами / и очистили сами, / об удаче сообщаем / собственными голосами" (1958).(Прим.2) Такое одиночество есть принятие на себя ответствености ("во всем твоя, одна твоя вина") (I. С. 87), путь к предельной индивидуализации, которая одновременно и цель, и защита. "Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению". "Научившись не замечать эти картинки (речь идет о изображениях Ленина. - А. У.), я усвоил первый шаг в искусстве отключаться, сделал первый шаг на пути отчуждения" (НН. С. 11). "Верный признак опасности - число разделяющих ваши взгляды. <...> Надежнейшая защита от зла - предельный индивидуализм, оригинальность, эксцентричность" (НН. С. 142) "Отчуждение было для молодого Бродского единственным доступным, осуществимым вариантом свободы. Поэтому разлука - с жизнью, с женщиной, с городом или страной - так часто репетируется в его стихах".(Прим.3) Но это именно путь отчуждения, "мира и горя мимо".

Связи постепенно рвутся, Бродский чувствует все большую свободу - и радуется ей:

- Идут сквозь толпу людей,

Потом - вдоль рек и полей.

Потом - сквозь леса и горы,

Все быстрей. Все быстрей (I. С. 328).В этой свободе человек остается с миром один на один, разговаривает с ним без посредников и помех. Не случайно в стихотворении "От окраины к центру" благодарность за отчуждение "слава Богу, чужой..." следует именно за напряженным вглядыванием в мир, его вечную жизнь, где оживленность любви и плеск холодной воды (I. С. 219-220). Нести такую свободу тяжело (потому что все - на одних плечах). И постоянной болью остаются чужие квартиры и чистеньких лестниц узость, куда "мне нельзя входить" (I. С. 92). Пронзительной тоской по оставленному завершается "Речь о пролитом молоке". Но остается надежда, что если все будут заняты свои делом ("предлагаю - дабы еще до срока /не угодить в объятья порока: / займите чем-нибудь руки" (1967) (II. С. 32), все будет идти своим чередом и как-нибудь уладится. "Повернуть к начальству "жэ"" (II. С. 190), и пусть "сапожник строит сапоги. Пирожник /сооружает крендель, <...> Влекут дельфины по волнам треножник <...> Я вспоминаю эпизод в Тавриде..." (I. С. 432).

- Как хорошо, что некого винить,

Как хорошо, что ты никем не связан,

Как хорошо, что до смерти любить

Тебя никто на свете не обязан (1961) (I. С. 87).Но чем свободнее, чем менее скован "общим интересом" взгляд Бродского, тем больше грязи он открывает. "Но тренье глаз о тела себе /подобных рождает грязь" (1965) (I. С. 459). Бродский видит "пропасть между абсолютным проектом человека и ничтожной реализацией людей вокруг. Эту пропасть сделал он местом существования своей поэзии".(Прим.4) Взгляд честен и в себе обнаруживает грязи не меньше. Появляется желание отгородиться не только от людей, но и от себя. Появляется ощущение того, что "я боюсь, мы зашли в тупик" (II. С. 86). Только ли к советскому вторжению в Чехословакию относятся эти строки из "Письма генералу Z" (1968), если Бродскому, по его словам, сущность советской империи была ясна еще в 1956 году, после вторжения в Венгрию?

Чем больше Бродский переходит от частной ситуации СССР 60-х годов к более общей, тем острее становится ощущение тупика, в который зашла жизнь вообще. "Красавице платье задрав, / видишь то, что искал, а не новые дивные дива" (1972) (II. С. 161-162). "Тех нет объятий, чтоб не разошлись/ как стрелки в полночь" (II. С. 211). СССР просто дальше других стран продвинулся в этом направлении обессмысливания (как в свое время - Австро-Венгрия в книгах Роберта Музиля), а так - "звезды всюду те же" (II. С. 441). Перемещение самого Бродского на запад - только смена империи ("Колыбельная трескового мыса"). Конечно, жизнь в демократическом обществе предпочтительнее, чем в тоталитарном. Но изобилие демократии вовсе не связано с большей духовностью или хотя бы с большей самостоятельностью. "Мы пирог свой зажарим на чистом сале, /ибо так вкуснее, нам так сказали" (II. С. 305). Именно в конце 60-х - начале 70-х годов у Бродского резко увеличивается количество снижающей лексики, интонация текстов становится все ближе к разговору и все дальше от традиционной мелодичности.

И разрыв связей - не столько следствие эмиграции, сколько имманентная воля Бродского. "Думаю, что не стоит распространяться об изгнании, потому что это просто нормальное состояние".(Прим.5) Изгнание - лишь мелкий эпизод на общем метафизическом фоне.