Право автора

Бродский на Тресковом мысе

21.05.2010 09:00

Земную жизнь пройдя до половины, поэт оказался ни там, ни здесь – на Кэйп-Коде. Этот мыс напоминает загнутый к материку коготь. С высокой дюны видно, как солнце садится в воду. И это зрелище - необычное на атлантическом берегу США, но тривиальное на Балтийском море - туристы встречают шампанским. Кэйп-Код дальше всего вытянулся к Европе. Поэтому с его пляжа Маркони пытался установить радиосвязь со Старым Светом. Но задолго до этого к мысу пристали пилигримы, начавшие с него, как и Бродский, свое освоение Америки.

"Колыбельная Трескового мыса" не могла быть написана в другом месте, потому что ее структуру определяет географическое положение Кэйп-Кода. Это – либо "восточный конец Империи", либо ее начало - пролог и порог.

Летней ночью, в темной и душной комнате, мир для поэта свернулся плоской восьмеркой. Правая петля – то, что было: "строй янычар в зеленом". Левая – необжитая, лишенная ментальной обстановки пустота грядущего: "голый паркет – как мечта ферзя. Без мебели жить нельзя". Песчаной точкой пересечений служит Кэйп-Код. Мыс - место, где встречаются два полушария – и головы, и глобуса. Здесь прошлое сражается с будущим, тьма со светом, родина с одиночеством и сон с бессонницей – потому и "Колыбельная".

Душная темнота – это Запад, страна заката. Поэт о ней знает лишь то, что попало в строку:

Белозубая колоннада

Окружного Суда, выходящая на бульвар,

В ожидании вспышки…

Обильные в провинциальной Америке колонны, часто деревянные, наивно побеленные под мрамор - одновременно напоминают и профанируют привычную автору, но столь же вымышленную античность его родного Петербурга. За это он прозвал архитектуру Провинстауна обидно придуманным словом "парвенон". ("Парфенон для парвеню", - объяснил Лосев).

В съеденный тьмой город из моря на сушу выходят аборигены "континента, который открыли сельдь и треска". Особенно – последняя. Бродскому она является в ночи как неотвязчивая мысль о прошлом:

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.

Просит пить, естественно, ради Бога".

Треска, которую поэт себе запрещает называть ее настоящим именем – тоска - приходит из глубины бездонного, как океан, сознания, чтобы подсказать важное:

Иногда в том хаосе, в свалке дней,

возникает звук, раздается слово.

В тупике мыса, ставящего предел перемещению в пространстве, заметнее движение во времени. Это – жизнь, заключенная в нас. Человек - тоже мыс. "Крайняя плоть пространства", он - "конец самого себя и вдается во Время". И если пространство, как говорила треска, - вещь, то Время же, в сущности, мысль о вещи".

В этой бесконечной, как та самая лежащая восьмерка, "мысли о вещи", поэт, подслушивая звучащий в нем голос времени, находит выход из тупика и называет его "Колыбельной Трескового мыса". Бродский написал ее в 35 лет. Хороший возраст, но половины не вышло: 70 Бродскому исполнилось только сейчас.

"Колыбельная Трескового мыса" не могла быть написана в другом месте, потому что ее структуру определяет географическое положение Кэйп-Кода. Это – либо "восточный конец Империи", либо ее начало - пролог и порог.

Летней ночью, в темной и душной комнате, мир для поэта свернулся плоской восьмеркой. Правая петля – то, что было: "строй янычар в зеленом". Левая – необжитая, лишенная ментальной обстановки пустота грядущего: "голый паркет – как мечта ферзя. Без мебели жить нельзя". Песчаной точкой пересечений служит Кэйп-Код. Мыс - место, где встречаются два полушария – и головы, и глобуса. Здесь прошлое сражается с будущим, тьма со светом, родина с одиночеством и сон с бессонницей – потому и "Колыбельная".

Душная темнота – это Запад, страна заката. Поэт о ней знает лишь то, что попало в строку:

Белозубая колоннада

Окружного Суда, выходящая на бульвар,

В ожидании вспышки…

Обильные в провинциальной Америке колонны, часто деревянные, наивно побеленные под мрамор - одновременно напоминают и профанируют привычную автору, но столь же вымышленную античность его родного Петербурга. За это он прозвал архитектуру Провинстауна обидно придуманным словом "парвенон". ("Парфенон для парвеню", - объяснил Лосев).

В съеденный тьмой город из моря на сушу выходят аборигены "континента, который открыли сельдь и треска". Особенно – последняя. Бродскому она является в ночи как неотвязчивая мысль о прошлом:

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.

Просит пить, естественно, ради Бога".

Треска, которую поэт себе запрещает называть ее настоящим именем – тоска - приходит из глубины бездонного, как океан, сознания, чтобы подсказать важное:

Иногда в том хаосе, в свалке дней,

возникает звук, раздается слово.

В тупике мыса, ставящего предел перемещению в пространстве, заметнее движение во времени. Это – жизнь, заключенная в нас. Человек - тоже мыс. "Крайняя плоть пространства", он - "конец самого себя и вдается во Время". И если пространство, как говорила треска, - вещь, то Время же, в сущности, мысль о вещи".

В этой бесконечной, как та самая лежащая восьмерка, "мысли о вещи", поэт, подслушивая звучащий в нем голос времени, находит выход из тупика и называет его "Колыбельной Трескового мыса". Бродский написал ее в 35 лет. Хороший возраст, но половины не вышло: 70 Бродскому исполнилось только сейчас.

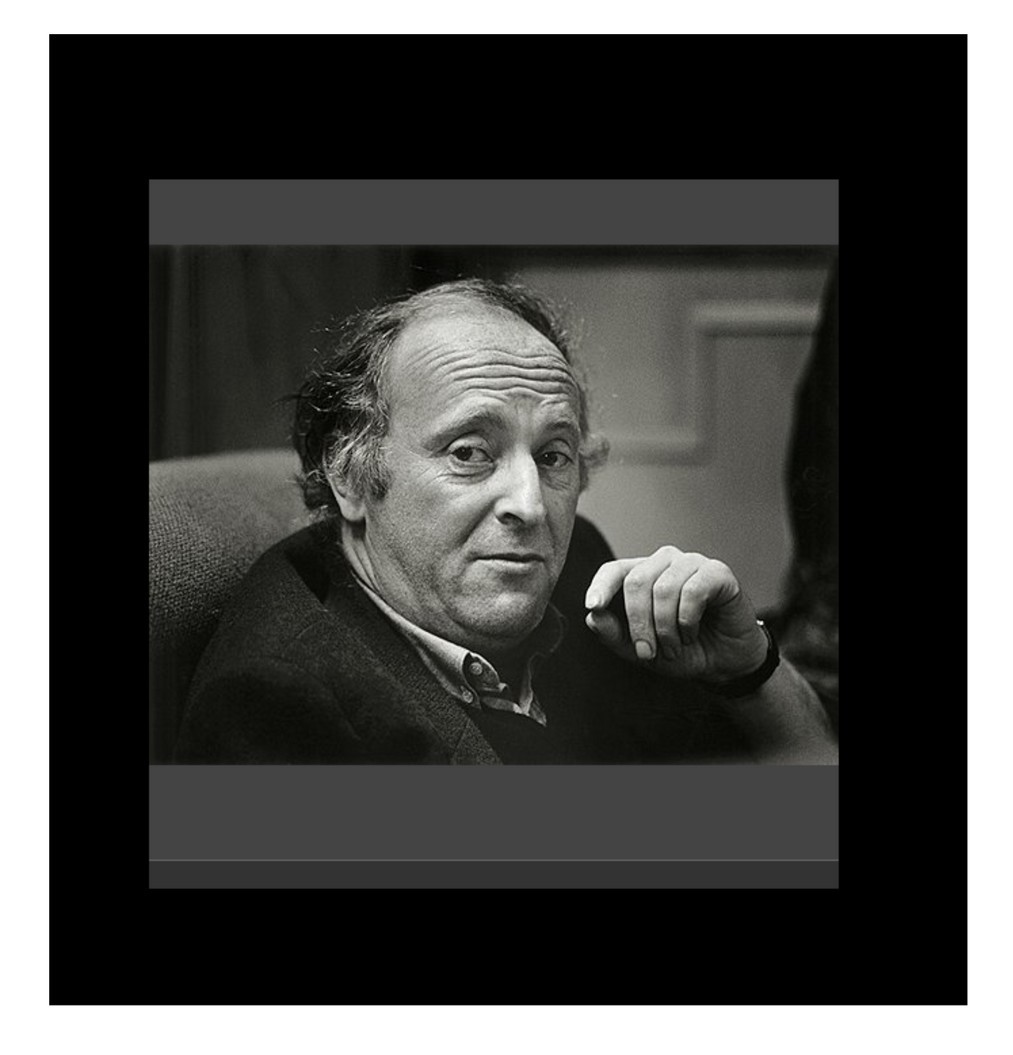

Иосиф Бродский

Письмо в академию

Как это ни провинциально, я

настаиваю, что существуют птицы

с пятьюдесятью крыльями. Что есть

пернатые крупней, чем самый воздух,

питающиеся просом лет

и падалью десятилетий.

Вот почему их невозможно сбить

и почему им негде приземлиться.

Их приближенье выдает их звук -

совместный шум пятидесяти крыльев,

размахом каждое в полнеба, и

вы их не видите одновременно.

Я называю их про себя "углы".

В их опереньи что-то есть от суммы комнат,

от суммы городов, куда меня

забрасывало. Это сходство

снижает ихнюю потусторонность.

Я вглядываюсь в их черты без страха:

в мои пятьдесят три их клювы

и когти - стершиеся карандаши, а не

угроза печени, а языку - тем паче.

Я - не пророк, они - не серафимы.

Они гнездятся там, где больше места,

чем в этом или в том конце

галактики. Для них я - точка,

вершина острого или тупого -

в зависимости от разворота крыльев -

угла. Их появление сродни

вторженью клинописи в воздух. Впрочем,

они сужаются, чтобы спуститься,

а не наоборот - не то, что буквы.

"Там, наверху", как персы говорят,

углам надоедает расширяться

и тянет сузиться. Порой углы,

как веер складываясь, градус в градус,

дают почувствовать, что их вниманье к вашей

кончающейся жизни есть рефлекс

самозащиты: бесконечность тоже,

я полагаю, уязвима (взять

хоть явную нехватку в трезвых

исследователях). Большинство в такие

дни восставляют перпендикуляры,

играют циркулем или, напротив, чертят

пером зигзаги в стиле громовержца.

Что до меня, произнося "отбой",

я отворачиваюсь от окна

и с облегченьем упираюсь взглядом в стенку.

1993

| Биография Бродского, часть 1 | Биография Бродского, часть 2 |

| ООО "Интерсоциоинформ" |